2つの文化のスキマを生きる

石原:このインタビューでは,沖縄にルーツをもち,関西育ちのカナグスク金城馨さんが多文化共生についてどのようなことを考えているかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。まず沖縄と日本についてどのようなことを考えられてきたかお話しくださいますか。

カナグスク金城:自分の小さい時の経験を振り返ると,沖縄人の集落におじいさんとおばあさんがいて,親がいて,親戚がいて,親戚ではない同じ沖縄人の人たちがいて,1つの小さな沖縄人集落を形成していたことが,恐らくどこかに自分が沖縄人である原点は一つあるのだろうと思います。

小学校3年生,4年生,10歳ぐらいまでの自分の中では,他の人との違いが分からなかった。それが5年生の時に沖縄人であることはどうも周りから見れば,異質であるといいますか,「おまえは違う」と。沖縄人は日本人と違うから排除されるといいますか,ストレートないじめはなかったのですが,仲間外れにされそうな感覚です。

だから,今まで一緒に遊んでいた仲間だったようなメンバーに,おまえは沖縄人だろうと言われていく過程で,おまえは仲間から外すと言われているように聞こえました。そこから沖縄と日本の違いを考え始め,自分が住んでいる集落をゆっくり見渡すと,なるほど,違うことが分かりました。おじいさんやおばあさんのしゃべっている言葉が日本語ではなかったり,隣のおばあさんも三線を弾いて歌っているのですが,何を歌っているか分からないなどの経験がありました。

沖縄人であることが否定される日本社会の中で生きていて,沖縄人であるべきだ,自分は沖縄人だと叫び始めたのが高校の後半ないし高校を出たあたりでした。日本人だと思って普通に日本社会でみんなと生活していて,自分も日本人だと思い込んでいたのですが,沖縄人だと気付いたことによって違いが分かり,差別について考えるようになりました。

周囲の日本人が,自分を日本人と認めてくれない中で使ったエネルギーの反動が,沖縄へ向かうエネルギーに変わりました。沖縄に行けば,自分は安心できるのではないかと思い,沖縄に行きましたが,「おまえは日本人だ」,「ないちゃーだ」,「やまとんちゅだ」と沖縄の親戚からは言われました。自分は「沖縄人と日本人」のあいだの曖昧な場所にいたということだろうと思います。

日本人と沖縄人の間に挟まった状態でいるとは,2つのエネルギーが作用して挟まっている状態です。そこであえて自分の意思でそのスキマにいるのだという意思に変わった時に,ふたつの文化のスキマで物事を考えるようになりました。日本人として沖縄人を生きることは同化することを意味します。そうではなく,自分は沖縄人として日本人を生きることを目指すようになりました。

大阪の中の沖縄

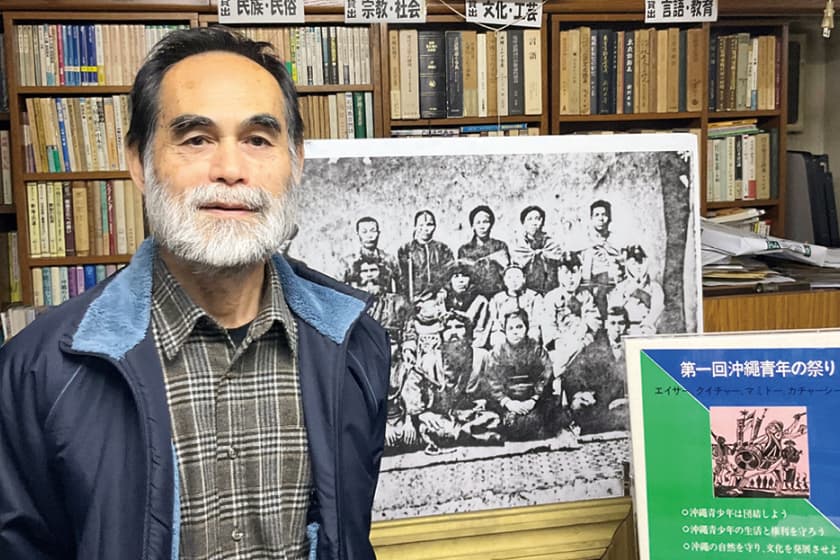

石原:カナグスク金城さんが1985年から主宰されている関西沖縄文庫は,大阪府大阪市大正区にあります。大正区の住民の4分の1は沖縄にルーツをもつ人々ですね。この土地の歴史について教えてください。

カナグスク金城: 1972年に沖縄はアメリカから日本に復帰しました。当時はアメリカの直接支配は悪で,日本に戻れば良くなるというイメージだったと思います。当時,沖縄から集団就職で中卒や高卒の形でいろいろな企業に就職するのは大阪が結構多かったです。沖縄人は英語を使っていて日本語が使えないだろうというイメージを持たれていました。はだしで歩いているだろうともよく言われるので,沖縄に対する日本人のまなざしは沖縄が遅れている,野蛮・未開であるというものでした。

これは明らかな差別であり,跳ね返さなければいけないのですが,大阪の人たちは大阪弁ですから,沖縄から来た青年たち一人一人は大阪弁は習っていませんし,それを跳ね返すだけの言葉を使うことができずコミュニケーションや会話がうまくいきません。大阪弁でしゃべられても,何を言っているか分からなかった経験を多くした時に,日本語が使えないだろうという話の脈絡になっていくと,沖縄人であることによっていろいろな不利益と差別,偏見の中で生きざるを得なくなります。そこで職場を辞めてしまうことも起こるので,仕事を転々としながら生活することになり,お金がなくなっていく過程で犯罪に走ったりするパターン,あるいは自ら死を選んでしまうことも起こります。

そうした中で自らをまず守る方法として,沖縄人同士で集まって支え合い,自信を取り戻して跳ね返すという自己防衛のための空間「関西沖縄青少年のつどい がじまるの会」が結成されました。それが1975年です。その後沖縄から来た大学教授が大阪の沖縄人の生活史の聞き取りを始めて,その人から関西沖縄県人会が1924年に結成されていた話を聞きました。50年前にそのような県人会,沖縄のコミュニティーが結成されたことにものすごく興味を持ち,幾つか資料を見つけました。そこには,やはり沖縄から出てきた青年たちがそれぞれの場所で,日本社会でものすごく苦しんでいて,何とか自分たちは同胞として,仲間として一緒になって助けて,力を合わせなければいけないとも書かれていました。50年前も今とはだいぶ違うのではないかと思っていたにもかかわらず,やはり同じような問題があり50年経っても変わっていないことを知りました。

差別の現実と沖縄

石原:カナグスク金城さんが「がじまるの会」の設立に関わった背景には,当時の沖縄人たちが被る差別やしんどさがあったのですね。大阪で生きる沖縄人が辿った歴史をもう少しお話しいただけますか。

カナグスク金城:差別の現実は,日本風の名前にも表れています。金城は金を岩にしたら岩城ですよね。比嘉(ヒガ)さんという人は「ヒヨシ」という読み方に変えて日吉にしたり,島袋さんは袋を取ってしまって島だけにしたり,具志堅さんで志村さんという人がいます。要するに結果的には日本人に合わせて,日本人と対立しないという表明です。

がじまるの会の設立から50年近く経過しました。日本社会における沖縄人に対する身体的差別の度合いは弱まっているとは思います。沖縄人に差別していませんと言う日本人が増えてきて,「私は沖縄が大好きだ」,「沖縄はすごい」と,褒める人もいます。そのような中ではやはり解決していない問題があります。自分たちが受けた差別の当事者である日本人,日本社会が差別をやめようとしないことの中で,自分たちはそのことの問題をずっと提起し続けなければいけないという感覚があります。

「沖縄人として日本人を生きる」ということにこだわる意味は,日本人にも沖縄人にも迎合しないというポジションを確立したいからです。1879年の琉球処分,琉球併合以降,日本が琉球を植民地にした過程で沖縄がたどった歴史は日本への同化の歴史でもあるわけです。その時に大人だった人たちはまぎれもなく琉球人だと思います。だから,日本人として生きる必要性もないですし,そのような感覚すらなかったかもしれません。しかし,その後,生まれた世代は,教育を受ける過程で日本語を教えられ,沖縄語を使っていない,使えない状況を経験します。恐らくその世代の親はまだ日常会話として琉球語,沖縄語が使えますので,表現は全て奪われていませんが,限りなく日本人に近づくためのエネルギーを使いながら生きてきました。

沖縄人は日本に同化する過程によって,沖縄人ではなくなり,沖縄人であることそのものを否定されました。しかしかといって,異質なものとして差別や排除されるので日本人にもなれませんでした。

異和共生という視点

石原:最後に,カナグスク金城さんが以前から提唱している「異和共生」についてお話しいただきたいと思います。多文化共生との対比で異和共生とはどのようなものでしょうか。また,その考え方によって,われわれはこれからどのような未来を共に展望できるでしょうか。

カナグスク金城:異和共生は自分で作った言葉です。多文化共生に対する造語として異和共生という言葉を使うことによって,自分たちが安心できるスキマを生み出し,その中で関係性を生み出すことができると考えています。

例えば,沖縄のことに興味を持つ人たち,あるいは人権というテーマの研修で他者を理解し差別をなくすことを学ぶひとたちが,「自分たちが理解できるように,あなたはしゃべりなさい」,「私は理解しに来てあげたのだ」という姿勢をみせることがあります。1990年代には,理解しに来た人たちに理解してもらおうとする自分が存在していました。しかし,理解しに来た人たちに理解してもらう関係性はよく考えれば変です。

マジョリティがマイノリティを自分たちの都合のいいように理解し,都合のいいマイノリティをつくり出すための欲求を感じ始めました。日本人が,沖縄と日本の違っている壁を壊しにかかるということです。だから,日本人が自分たちの沖縄の中にずかずかと入ってくる感覚を持ち始めました。

そうした経緯があり,自己防衛のために壁をつくらなければいけないと感じました。そのことが異和共生とつながっています。日本人と沖縄人の中のそれぞれの壁が2つあれば,そのあいだにスキマが空きます。コミュニケーションはその安全なスキマで行い,なぜ様々な問題が起きているかを一緒に考えましょうと思っています。多文化共生という言葉は,他者を理解するために壁が邪魔だとして壁を壊すように感じています。それではマイノリティは自己防衛ができず,マジョリティにのみ込まれてしまいます。

そのような意味で,マジョリティ側から受ける暴力を防御できる一つの方法として,スキマが大切だと思いました。スキマがあると,マイノリティは自分の全体像を表現できます。お互いに壁を持ち,安全なスキマをもち,対話を深めることを異和共生という言葉に込めています。

石原:多文化共生がもつ危うさについて,あらためて考えることができました。マジョリティが持つ特権性やマイクロアグレッションについて社会全体で理解を深めながら,多文化共生の理念を深めていくヒントになります。今日はありがとうございました。

(2023年12月14日)