個から考える多文化共生

生きる方向性に迷ったとき,指針となったのは“ことわざ”。

どんな国の人も,根っこは一緒だとわかりました。

是川:私は現在,国の研究機関で移民の研究などに携わっています。どんな国の人が日本に来て,どういった教育を受け,どのような仕事についているのか,など,いわゆる移民の受け入れと社会的統合に関する研究を,データを駆使しつつ行っています。一方で,実際に人と会って話を聞いたりフィールド観察したりすることで,データに肉付けをすることも貴重な機会だと思っており,今日もルネさんにお会いすることを楽しみにしていました。

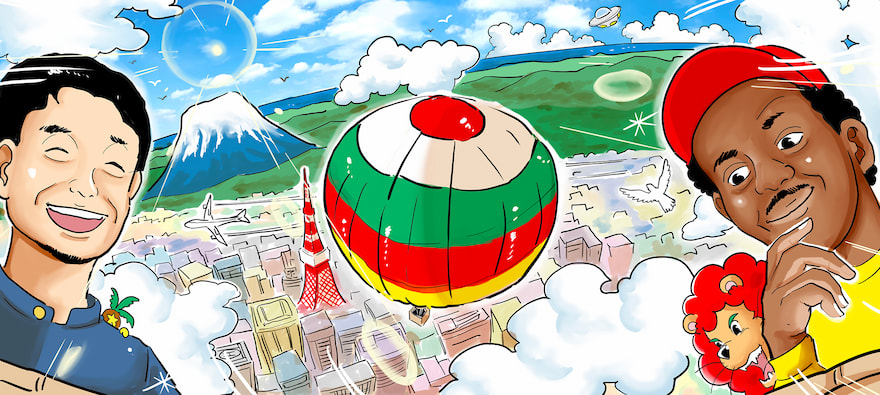

ルネさんを知ったのは毎日小学生新聞(毎小)の連載漫画『アフリカ少年!毎日が冒険』がきっかけでした。我が家の子どもたちもルネさんのファンで,今日も本当は一緒に行きたいと言っていたのですが,学校があるので諦めさせました(笑)。

近著『アフリカ少年が見つけた世界のことわざ大集合』では,世界中のことわざをわかりやすく紹介されていて,興味深かったです。最近,小三の娘が気の利いたことわざを言うようになったので,『ネタ元はなんだろう』と思っていたら,この本だったので,なるほどと思いました。

ルネ:ことわざは,短いけれどパンチが効いているので好きですね。昔,生きる方向性に迷っていたとき,「急がば回れ」ということわざに出合い,最初は「回り道するなんて面倒くさい」と思ったのですが(笑),でも確かにこれが正解かもしれないと思えたんです。ことわざは人生の先生のようなもの。世界にもたくさんあるので,それを集めて漫画にしてみようと思ったんです。ただ,ことわざだけだと説教臭くなるので,僕の何気ない日常の話と関連付けることで,伝わりやすくしています。

是川:世界にはさまざまなことわざがあり,同じことを言うにしても,国によって表現が異なるのがおもしろいですよね。ルネさんは,どのことわざが特にお気に入りですか。

ルネ:たとえば,「チェスが終われば王様も歩兵も同じ箱に帰る」というイタリアのことわざがあります。人は生まれた家や環境によって,王様,歩兵,あるいは社長,従業員など,いろいろ違う役割を演じるけど,最後はみんな同じ箱に帰っていく,つまり死ぬときは一緒だよ,ということです。もっと言えば,生まれるときは誰もが両親から生まれるわけだから,人はスタートとゴールでは平等です。とても壮大かつ本質的な教えだなと思います。

僕は人間観察,人類観察が趣味で,その一環でことわざも調べたわけですが,国の違いはあれど,突き詰めていくと,人ってそっくりだなって思うんです。いがみ合っている国同士の人も,実は根本的な人間性はそっくりで,腹を割って話をしたら親しくなれる可能性もあるんじゃないかなと思います。

「何人」なのかを規定するボーダーを取り払って,自分を「地球人」だと定義したら,楽になりました。

是川:同じ国でも,地域によって考え方や人の雰囲気が全く違う,ということもありますよね。たとえば私は青森県の出身なんですが,ルネさんが育った関西とはかなり文化が異なっていて,まるで外国のように感じます(笑)。

ルネ:確かに。僕も関西人の気質はカメルーンの方に近いと思います(笑)。でも,考えてみれば,青森と関西では距離的に離れているし,文化が違うのも当然です。200~300年前までは,まだ日本人という明確なアイデンティティはなく,みんな,自分の生まれた村だけが全世界でした。それがあるとき,いきなり日本という国が統一されて,“村民○○さん”から“日本人○○さん”になった。そうやって,ボーダーを器用に変えていけるのが人間のすごいところです。僕の場合,幼いころ,自分が日本人なのかカメルーン人なのかがわからず,どこにボーダーを引けばいいのか悩んでいた時期がありました。見た目はカメルーン人だけど育ちは日本なので,日本にいても外国人扱いされるし,カメルーンに帰っても「何か雰囲気が違う」と言われる。いったい自分は何人なんだ!と悩みましたが,最終的には「もう何人でもいいや」と開き直り,日本とカメルーン両方のいいところを楽しむことにしたんです。以来,僕は自分を「地球人」と定義しています。そうやって,どちらかにしなきゃいけないという思い込みのせいで勝手に苦しむのはやめて,自分の中でボーダーを取り払ったら,とても楽になりました。

是川:ルネさんにはご兄弟が何人かいますが,皆さん,ルネさんのように,ご自身のことを「地球人」と捉えているのですか。

ルネ:正直,兄弟のなかにはアイデンティティの狭間で苦しんでいる子もいます。多分僕が一番楽観的です。僕は昔から漫画を描いていて,主人公やその仲間,敵対するキャラクターなどの行動理由をちゃんと考えなくてはいけないので,誰かに何か言われたときも,「何でこの人は僕にこういう言い方をしたんだろう」とか「僕とこの人の背景には何があるんだろう」など,いろいろな立場になって俯瞰して見ることができます。でも,自分の主観だけで考えれば,「なぜ自分だけ違うところに生まれて,こんな扱いを受けなきゃいけないんだ」「何で自分だけ肌の色が違うんだ」と,全部を自分事として捉え,居場所がない,疎外されていると感じて悩むことになります。兄弟のなかには,僕の漫画の割とポジティブな表現に対して「もっと大変だったよ」と思っている子もいれば,「おもしろいね,応援しているよ」という子もいる。本当,それぞれです。

自分は周りとは見た目が違う。だからこそ,その見た目を生かし,人の半分の努力で倍の幸せになるぞ!と決意

是川:国によって文化が違うということは,折に触れて体験することですが,私は学生時代,マラウイからの留学生と,学生寮で同部屋になったことがありました。彼は,ほかの寮生の部屋にも気軽に入っていって,当たり前のようにゲームをやったり昼寝をしたりするんです。びっくりして「何をしているの」と聞いたら,「この寮は一つの家族みたいなもの。マラウイでは家族が持っているものは,みんなで分け隔てなく使うのが当たり前だよ」と言われて,カルチャーショックを受けたことがありました。所有権という概念が彼には希薄だったようです。そんな彼も学校を無事卒業し,今では立派なサラリーマン。もちろん所有権も,ちゃんと理解していると思います。

ルネ:個人の所有権という概念は,大航海時代に西洋から持ち込まれたもので,アフリカ人にはない考え方だから,軋轢が生じたという歴史があります。是川さんはそのミニチュア版を体験したわけですね。そして,そんな彼も,環境のなかで変わっていったという。同じようなことでいうと,僕が印象的だったのは,ある工務店で出会ったギニア人のことです。彼は最初ジャンクフードを嫌っていて,おにぎりしか食べませんでした。彼にとっては,親が作ったもの以外の,たとえば工場で作ったものなどは“悪魔の食べ物”という認識で,「そんなものを食べてて,お前たち大丈夫か」というわけです。でも,一度食べてみたらおいしかったらしく,3か月後には,「悪魔の食べ物もうまいよな」といって,なんと自分でジャンクフードを買って食べているんです。僕はそれを見たとき,ちょっと寂しい気持ちになりました。一つの文化が近代化によって崩壊していったというか,そんな気分になりました。

是川:文化の違い,見た目の違いなどから「自分は周りとは違う存在なんだ」と意識した場合でも,ルネさんは,その経験を「辛い」という表現では表しませんが,それはなぜでしょう。

ルネ:他の人が気にして悩むことを,僕は悩まないからでしょう。昔,父に「見た目が外国人だから,他人の倍,努力して,やっと一人前の扱いをされるんだよ」と言われたことがあります。父はきっと,努力して頑張って勉強して,僕に立派な人になって欲しかったんだと思います。でも,僕は「他人の倍,努力して,やっと一人前なんて馬鹿馬鹿しい。僕は他人の半分の努力で,倍の収益を得られるような生き方をするぞ!」と思ったんです。その結果,「外国人という見た目が生きる仕事をしよう」と決意して,いきついたのが接客業や芸能関係という,いわゆる目立つ仕事でした。

あるいは,この見た目のせいで,一時期よく職務質問されたんですが,普通だったらそんな経験は嫌ですが,僕は「この機会に警察官におもしろい話を聞いちゃおう」と発想を転換しました。職務質問するとき,警察官はたいてい二人いて,一人が外国人登録書を確認したり書類を書いたりしているので,もう一人に「警察官ならではのおもしろいエピソードを教えて」と取材して,メモに取ったんです。職質はネタの宝庫でしたね(笑)。

そんなふうに,なんでもプラスに転換していくので,辛いと思うことがそもそもあまりないんです。ただ,ふつうに考えれば,職質なんて嫌だし不当なことです。そういう感覚もちゃんとあるので,多くの人の声にも耳を傾けて,漫画全部が楽観的な世界だけにならないようには心掛けています。

是川:確かに,ルネさんの漫画は,全体的にポジティブな内容が多いですが,時折,はっとさせられる作品があります。たとえば,「子どもが泳ぐには多様性の海は深すぎる」というセリフがあって,ルネさんはうまく多様性の海を泳ぎ切っているように見えていたけれど,実はこういう思いもあるのかと思わされました。

ルネ:子どもって,本来はみんなと同じほうが安心じゃないですか。だから小さいときは,違いがあることは面倒くさいだけでした。違いがおもしろいと思えたのは中学生ぐらいからです。関西では,おもしろい話ができる人はヒーローなんですが,僕は人生経験上,当然,みんなが知らない意外性のある話をたくさん持っていて,笑いを取れるんです。そのときはじめて,他と違うことの良さ,多様性のおもしろさを感じました。でも,子どもが楽しく泳げるほど多様性の海は単純ではありません。むしろ多様性には混乱と迷いしかない。こうした思いを現したのが「多様性の海」の話です。今,小中学校などで講演会を行うとき,人と違うことで悩んでいる子どもがいたら,「今はしんどいけど,それは貯金をしているようなもの。後で全部,その経験に利息がついて返ってくるから,楽しみにしていなさい」とおまじないをかけています。

日本人が外国人と触れ合う場をもっとつくり,自分事と感じる人が増えれば,日本もきっと変わるはず

是川:今,日本では,外国からきて生活をしている人がかなり増えていますが,先輩であるルネさんから見て,日本の社会の受け止め方で変化しているなと気づくことはありますか。

ルネ:一番感じるのは,外国人とコミュニケーション体験をする日本人が増えたことですね。昔は,外国人と話したことがある日本人は,かなり少数派だったと思うんです。でも,僕の家族のような人たちが身近で暮らすことが増えて,外国人とは無縁だった日本人も,徐々にコミュニケーションを取るようになりました。そうなると,たとえば外国人のことが社会問題になったときも,我が事となり,関心を持つようになるわけです。今後の課題は,そういう体験をどうやって増やすか,ですよね。僕は,たとえば駅前をもっと活用したらいいと思うんです。多文化共生を促進するためのイベントも増えていますが,そういう場には関心ある人しか来ません。でも,本来は関心も接点もない人にこそ,来てもらわないと意味がありません。その点,駅前は誰もが通る場所なので,そこで多文化共生が促進されるようなちょっとした出会いの場や交流の場ができるといいなと思います。

是川:外国人とのコミュニケーション体験という意味では,この数十年弱で日本のコンビニで働く外国人が増えたことがあげられると思います。以前からも増えてはいましたが,身近なコンビニで見かける割合が増えたことは,大きいなと思います。また,駅前や駅,電車というのも確かに人が大勢集まる場です。私はときどき,電車のなかで周囲を見回すんですが,スマホを見ている人の画面に,日本語ではない言語が並んでいることに気づきます。英語はもちろん,中国語,ハングルなどが見えるんです。はっとして,よく観察すると,外国語がネイティブの人が,実は周囲にかなりいることがわかり,びっくりします。駅や電車のなかなど日常生活で使う場所で,血の通った交流経験が増えていけば,確かに大きな入口になれそうですね。

ルネ:教育も大事で,幼稚園や小学校の頃から外国人と交流をして,恐怖心をなくし,普通の人間だと思える環境を作ってほしいです。必要があれば話すし,なければ別に話さなくてもいい。外国人を異質なものだとして遠ざけたり,隔たりを感じたりしないようになってくれたら,きっと日本ももっと変わっていくと思います。

(2024年1月11日)