Art × 多文化共生/飾り付けアートが孤立と貧困を支援

「お母さんが外国人なのに,なぜ大学に行けたの?」

9歳の子の質問に,外国にルーツを持つ子の現実を知る

―堀口さんが多文化共生について考えるようになったきっかけなど,これまでの歩みについて教えてください。

堀口:私は,母がコロンビア人で父が日本人の“ダブル”です。幼い頃から母が日本語と並行してスペイン語を学ばせてくれたため,日本語とスペイン語を話すことができます。高校生までは特に多文化共生に関心はなかったのですが,立命館大学の産業社会学部に進学し,多文化共生論の授業を受け,先生が外国にルーツを持つ子どもの日本語支援のボランティアを募集していると知り,私のスペイン語を生かせれば,と思い応募しました。参加してみると,日本語がわからず教科の学習が進まない子や,母親の母語を教わらずに育ったため両親とのコミュニケーションが取りづらい子など,いろいろ悩みを抱える子どもがいて,とても驚きました。

あるとき,南米系のルーツを持つ小学4年生の子から「なぜ安奈ちゃんはお母さんが外国人なのに大学に行けたの?」と言われ,どういう意味かと尋ねると,「私のお母さんは外国人だし,私自身もそこまで勉強ができないし,家にもお金がない。だから大学には行けないと思う」と言ったのです。たった9歳の子どもが,家庭の経済状況や自分の学力,母親の出自などをひっくるめて理解し,将来をあきらめてしまっている。それは本当に何よりも衝撃的なことでした。どんな環境にあっても,子どもが望むような夢を実現できる社会にするのは,大人の義務ではないのか。そう感じたことが多文化共生の分野に深く関わるようになった最初でした。

―大学卒業後はどうされましたか。

堀口:先輩から声をかけていただき,外国人支援を行うNPO法人に勤め,今度は子どもたちの親世代のための“大人の日本語教室”に関わりました。私が接した多くの女性は日系ブラジル人やペルー人で,単純労働従事者が多いため時給が安く,仕送りも含めた生活費を稼ごうとすると残業は当たり前。なかには仕事を2つ3つ掛け持ちする人もいました。週6日働いて,夜遅く家に帰る生活では,到底子どもの勉強を見る時間などつくれません。彼女たちがもう少し経済的に安定すれば,子どもと過ごす時間が増え,学力も向上するのにと,残念な思いを抱きました。何かできないのかと考えましたが,NPOの支援は基本,助成金ベースになり,しかも用途はほぼ決まっていて,多くが日本語教室開校に対する助成でした。日本語の支援も必要ですが,まずは経済的に安定した仕組みをつくらなければ,真の生活の安定にはつながらないのに,と考えさせられました。

―そのあと,大学院に進学されていますね。

堀口:はい。NPOは1年でやめ,大学院に進み,在日外国人女性について研究を続けることにしました。数年経ったころ,NPOのメンバーと再会し,ビジネスとして何かやりたいね,という話になり,ふと,ある在日日系ペルー人の女性を思い出したんです。それが,今一緒に仕事をしている滝本エリカです。

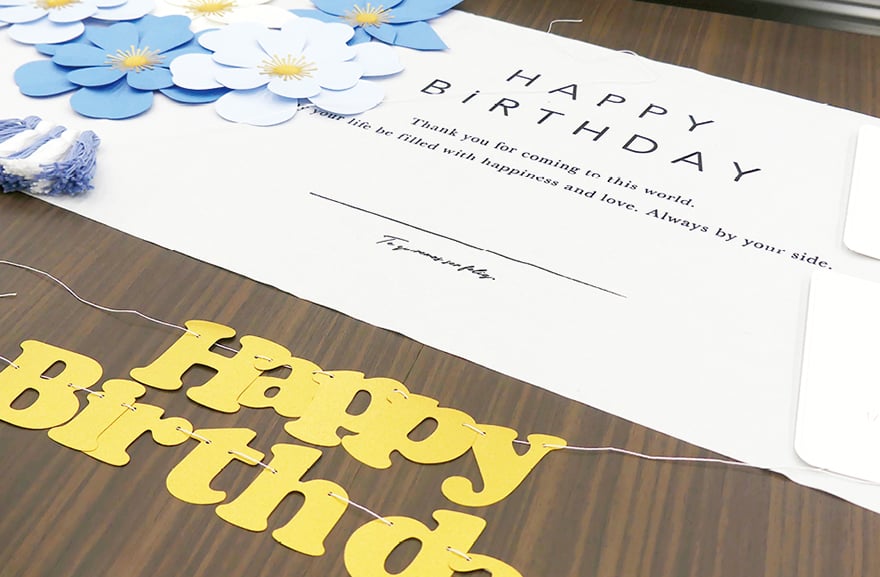

彼女とはNPOで活動していたときに知りあい,イベントやパーティの際の飾り付けをお願いしていたのですが,ユニークで,南米らしくて,とても華やかで,ビジネスにできるのでは,思ったのです。単にビジネスとして利益を優先するなら,もっと違う商材を選択する方法もありました。でも,私が大事にしたかったのは,彼女たちが誇りに思っている文化や強みを生かすこと。だから,「飾り付けのビジネスを一緒にやろう」と声を掛けたのです。

それが2018年のことです。ちょうど世の中でインスタグラムがはやり始め,華やかな飾り付けはきっと受けるだろうだと直感しました。試しにハンドメイド商品を売るサイトに商品写真を掲載したところ,すぐに注文がきました。こうした商品がまだ世の中になく,当社がパイオニアだったことも大きかったのでしょう。思った以上に反響があり,飾り付けの需要があることがわかったので,ブランドSOL LUNAを立ち上げました。

外国人女性たちの貧困と孤立をビジネスを介して支援することを決意

―SOL LUNAとは「太陽と月」という意味だとうかがいました。そこに込めた思いとは。

堀口:当社に関わっている外国人女性たちは,大変なことがあっても,いつも太陽のような笑顔を絶やしません。そんな強い女性たちを支える月のようなブランドになりたいと思ったのが,ネーミングの由来です。もちろん,国によっても国民性は多少違いますが,総じて皆さん,芯が強く,子どものためには命を投げ打ってでも頑張る人たちばかりです。

―SOL LUNAを立ち上げるとき,大変だったことはありますか。

堀口:ブランドの立ち上げ自体はさほど難しいことはありませんでしたが,ブランドの背景や私たちの物語をどのように消費者に伝えるか,という部分は,今も難しさを感じています。日本では外国人問題は非常にセンシティブで,一歩間違えると炎上して叩かれる危険性があります。ペルーのスタッフが顔を出している以上,私たちのブランドのストーリーは伝えないといけませんが,けっして彼女たちがかわいそうだから商品を買ってほしいわけではない。あくまで商品がいいから買ってほしいのです。こうした思いを入れつつ,どういったバランスでブランドストーリーを出そうか,悩みました。結局,立ち上げから3年たち,フォロワーが増えて,一定層,支持してくださるお客様ができたタイミングで,初めてブランドストーリーを発信しました。不安もありましたが,集まったのはとても温かいコメントばかりで,正直,拍子抜けしました(笑)。

ストーリーで最も伝えたかった根幹は,いわゆる外国人女性たちが経済的に苦しく,社会から孤立してしまっているということです。そうした状況を,残念ながら多くの人は知りません。だから,彼女たちの状況を理解できるように,分かりやすく,親しみが持てるように伝えようと,かみ砕いた文章に仕上げました。それがHPのabout usという文章です。

―拝読しましたが,とても分かりやすかったです。

堀口:ありがとうございます。掲載後すぐ,さまざまな方からコメントが届き,自分ごととして捉えてくださる方が多くいて,心強く思いました。自分とは関係がないと思っていた社会問題や社会課題を身近に感じてもらい,しかも,それが無理やりではなく,大切な人のお祝いをきっかけに繋がるというのは,自然な形だし,いい仕掛けづくりができていると感じています。

親世代をサポートすることがその子どもたちへのサポートへと繋がる

―堀口さんの活動のきっかけとなったのが,子どもたちのサポートをしたい,ということでしたが,今,子どもたちへの支援という部分はいかがですか。

堀口:そうですね。私は元々,子どもが望む未来を選択できるような社会にしたいと思ったところからこの事業を始めていますが,子どもへの支援だけには限界があることもわかってきました。義務教育の間はまだいいのですが,中学を卒業したあと,例えば高校に進学しなかった子は,そこで支援が途切れてしまいます。高校に進学してもドロップアウトしたら,その後の進路は不明で支援ができません。その点,親とつながっていれば,親経由で現状を把握できますし,もし親が子どもの将来に不安を抱えているなら,そこでフォローに入ることもできます。こうした関係性を築くためには,お互いの信頼関係が必須ですから,信頼を得るためにも関わりを持続させることを大切にしています。

―実際に,一緒に働いてみて,外国人女性たちは具体的にどんな悩みを持っていましたか。

堀口:たとえば,せっかく母国で看護師や歯科医師などの資格を取っても,日本に来るとその資格や免許が無効となり,できる仕事が少なくなり,結果,自信を失ってしまうケースが多くあります。自分にできることが何もないと思いながら単純作業を淡々とこなす日々はつらいです。親たちが好きなことやできることを増やすことは大事だし,未来の選択肢はいろいろあるので,挑戦もしないで「できない」とあきらめることのないように,手助けをしたいです。

また,彼女たちは日本語が不得意だと勝手に思い込み,接客業をやりたがりません。先日,バイトで来てくれた南米の日系人の場合,日本生まれ日本育ちで教育も日本語で受けているのに,接客は未経験でした。当社で初めて接客をした感想を聞くと,「非常に新鮮で楽しかった」と言ってくれました。彼女は,他の外国人スタッフから「自分がやったことがないことにチャレンジすることで新しいものが見えるかもしれないよ」と言われて来てくれたのだと知り,まさにその通りだと思いました。

彼女たちはステップアップをしたことがないし,そもそも,ステップアップにつながる扉を開いたこともないんです。SOL LUNAをきっかけにして,一つ一つの扉を一緒に開けていくようなサポートができたらいいと思っています。

外国にルーツを持つ人と日本人がともに生きていく社会にしたい

―日本には今,いろいろな国籍,ルーツを持った方々が暮らし,既に多文化共生社会が始まっていますが,日々の生活の中で,外国にルーツを持っている方はどのような思いを抱いているのでしょう。日本人に期待することなどがあれば,それもお聞かせください。

堀口:今,日本社会では,対人関係が希薄で,他人に興味をなくしている人が多いように感じています。外国人,日本人に関わらず,他者との関係性にすごく距離ができている気がします。そうした関係性を是正するとき,大事なのは双方向から歩み寄ることです。

私の母は46年前に来日したのですが,当時の日本にはほとんど外国人がおらず,どこにいても「どこから来たの?」と話しかけられたそうです。母は最初,日本語がわからなかったのですが,必死で日本語を勉強し,周囲の人とコミュニケーションが取れるよう努力したそうです。おかげで,私が1歳のころには,自分から公園で子ども連れの人に声をかけ,ママ友になることにも成功しました。もし母が日本語を話せなければ,打ち解けることはできなかったでしょう。外国人が孤立しないためには,言語による双方向のコミュニケーションは必要不可欠です。

また,言葉を交わさなくても孤立を防ぐ方法はあります。それは,外国人が身近にいることを皆さんがどこか頭の片隅に置き,同じ地域の住民だと認識することです。先日,あるお客様が,「そういえば,子どもの保育所に外国人のお母さんがいたから,今度声を掛けてみます」とおっしゃってくださいました。そう,それだけでいいんです。別に仲良くならなくてもよくて,何かあったときに,彼女のことを思い出してくれれば,手を差し伸べることができるし,外国人の側も「社会と繋がっている」と安心でき,孤立を防げると思うのです。

―最後に,これからの日本社会を支えていく外国ルーツの子どもたちに向けて,メッセージをお願いします。

堀口:実は私が高校生のときに父親が病気で倒れて,経済的に苦しかったときがありました。そのとき,日本学生支援機構の奨学金などは借りられたのですが,もっと多くの支援があったらしいと後から知りました。私は残念ながら調べきれず,いろいろなことをあきらめました。今,大変な思いをしている人も,すぐにあきらめず,何か方法を模索する努力をしてほしいと思います。絶対誰かしらが助けてくれます。

もうひとつ,「外国にルーツを持つ子ども」は,自分のルーツを大切にしたほうがいい,と言われがちですが,本当にそうでしょうか。私は母との関係性が良好で,コロンビアにも良い感情を持っていますが,親との関係が悪くて,その母国に行ったこともない場合はシンパシーを感じることは難しいでしょう。にもかかわらず,無理やり「自分のルーツを大切にしなさい」と言うのはおかしいです。ルーツに対する思いは十人十色でいい。そして,外国にルーツがあるからといって,そこに根差したことをやる必要も全然ありません。本当に自分がやりたいと思ったことをやるのが一番です。

最後に,日本の皆さんにお願いしたいのは,外国ルーツの子どもをひとくくりにして「こういう子たち」と勝手に決めつけないでほしいということです。勉強が苦手な子もいれば,勉強が好きな子もいる。テレビを見ればモデルや芸能人としての才能を開花させ,活躍している人もいます。ほかにもいろいろなタイプの子がいる。本当に人それぞれなのに,ステレオタイプに当てはめてしまうと,はみ出す人がたくさん出てきて,矛盾してしまいます。もちろん,定義付けして,それに対して研究や支援を進めることは大切ですが,それも濃度があります。人を何かステレオタイプに当てはめて語るのは,危険だし,控えるべきことだと思います。

―いろいろ,貴重なご意見がうかがえました。本日は誠にありがとうございました。