「Journey to be continued ―続きゆく旅―」

本号のテーマ「Art × 多文化共生」に沿い,日立財団は2024年8月23日,東京・秋葉原にて,ドキュメンタリー映画「Journey to be continued-続きゆく旅-」の上映会を開きました。この映画は2016年,岐阜県のNPO法人可児市国際交流協会によって企画され,高校への進学を目指す海外ルーツの若者たちの姿を映した作品です。上映会では,岩井成昭監督をお招きし,制作の流れや意図,展開について,公開インタビューを実施。観客席に集まった61人と意見を交わしました。

奥山:監督が多文化化に関心を向けたのは1990年代。日本でもニューカマーの外国人が増え始めた時期でした。

岩井:大学を出て,美術作家として活動を始めたのが1990年。ちょうどその時,不思議な体験をしました。当時,東京には非常に多くのイランの人々がいて,情報交換をするため,代々木公園や上野公園に集まっていた。彼らの集団には,今まで見慣れた景色を一変させる力があり,私は,風景が異化される状態を初めて体験しました。彼らのコミュニティに近づきたくて,インタビューしたり,作品の音源作りに協力してもらったりしながら,何人かと親しくなりました。優秀な方が多くて,下町の工場などで働きながら日本語を習得していました。

ところが,ある日突然,公園に行っても誰もいない。これは一体いかなることかとまごつくばかりでしたが,調べてみると,1992年にビザ相互免除協定が停止になった。メディアでは,彼らの中のほんの一部が関わっていた偽造テレホンカードの問題がクローズアップされ,何万という数の人があっという間に強制送還されていった。私も,親しくしていた人といきなり連絡がつかなくなり,呆然として,誰もいなくなった公園にたたずんでいました。

この経験を経て,こうした事象がよその国でも起きているのか,あるいは今後も日本で行われるのかという疑問がわいてきた。そして私は,多文化的な環境にある国に滞在し,芸術家が地域に滞在しながら制作をするアーティスト・イン・レジデンスの制度を活用して,自分の制作の中で答えを探そうという考えに至りました。しばらく海外で活動をした後,帰国して,2010年に「イミグレーション・ミュージアム・東京」というアートプロジェクトを始めました。さらに,多文化演劇の仕事に関わり,岐阜県可児市を訪れることになりました。

奥山:今回の上映作品の舞台である岐阜県可児市は,人口10万人弱の工業都市。ブラジルやフィリピン,ベトナムから来日した労働者や,その家族が暮らし,外国人住民の割合は人口の1割に迫ります。2000年,市民によって設立されたNPO法人可児市国際交流協会(KIEA)は,行政や学校と協力し,子どもの就学状況の調査や日本語教育の充実に熱心に取り組んできました。ただ,多面的な支援を展開する中で,海外ルーツの子どもや若者が直面する高校進学の壁,就職の壁,低年齢の妊娠出産といった課題も見えてきた。そこで,当初は性教育の教材として,今回の上映作品の制作が企画されたと聞いています。

岩井:まさにその通りで,最初の依頼は性教育の映像を作るという話でした。可児市で調査を始め,いくつかの小中学校や,KIEAが教室を開いている「フレビア」という施設に出入りする親御さんや子どもたちとふれあう中で,いろいろな問題が見えてきました。性教育は私にとっては特殊な領域で,挑戦したい気持ちはあったけれど,性教育の以前に,彼らの内面にある問題を探る方が重要ではないかと気づきました。

たとえば,親の都合で来日したために,本国の学業は道半ばとなり,中途入学になった人。そして,義務教育の対象となる年齢である15歳を超えて来日する学齢超過の人。その中に,さまざまな問題を抱える人もいます。母語も日本語も年相応に育たないダブルリミテッドの問題,日本語が話せない家族のために通訳として同行するヤングケアラーの問題,もちろんアイデンティティの揺らぎの問題もある。もっと深刻なのは,いじめや差別です。そうした異国の環境に適応するのに非常に苦労している状態や,彼らの内面の動きにフォーカスすべきではないかと考え,KIEAに提案しました。

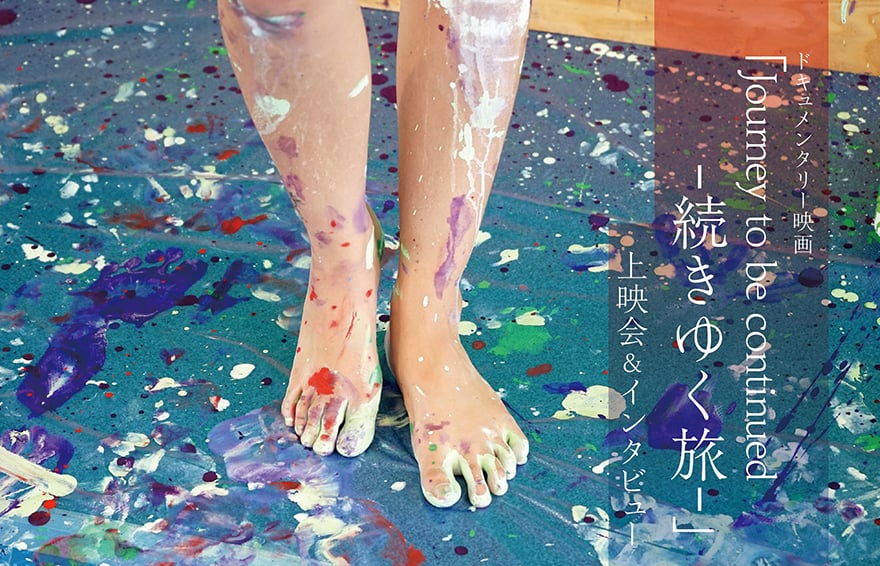

奥山:出演するのは,KIEAによる高校進学支援の「さつき教室」に通ってくる海外ルーツの若者たちです。作品では,巨大なパネルとアクリル絵の具を用意して,若者たちに自由に描いてもらい,後からインタビューをします。この手法の狙いや効果を教えてください。

岩井:私は映像を作りますが,本来は美術家と名乗っており,絵画は研究対象です。まず,そういう美術の視点を活用したかった。また,対話の環境を整えるには1,2年かけて相手との関係を作れるとよいのですが,今回は充分な時間が与えられていなかったので,限られた時間の中で彼らの本音を引き出すにはどうしたらいいか考えました。そこで,自分の体よりも大きなサイズのパネルを用意し,手先ではなく体全体を動かして描いていくことで,おそらく彼らの頭の中にいろんな感情が去来するのではないかと想定しました。さらに,大画面のすべてを自分自身が塗って,制作したという一種の達成感が,彼らの本音を引き出すトリガーになるという仮説を立てました。

用意したのは巨大なパネルとアクリル絵の具,描画材の筆やローラーです。実際にはバケツの絵の具をまいたり,直接アクションペインティングみたいに描く子もいました。これが意外にうまくいった。描いている途中で自分の人生を語り始めてくれたり,あるいは描いた後に一息入れて,まるで何ヶ月,何年も前から知り合っていたような顔つきや声色で語りかけてくれたりするという事が,何度か,奇跡的に起きたのです。その瞬間は,映像の中にキャッチされています。

~作品の上映67分間~

奥山:はい,皆様いかがでしたか。構成の話をしますと,3つのチャプターからこの映画はなっています。まず「内なる風景」で,出演者が豊かな色や表現,言葉によって自分の内的な世界を描く。次に「将来に向けて」として学校社会を写し,「家族とのつながり」で家庭の状況が語られる。若者たちや学校の先生,親たちの言葉が重なりあって,それぞれの多様な経験が語られます。

とりわけ印象的なのはラストシーンです。若者の1人がディストピアを描いた作品の前に,白い衣装をまとった監督があらわれて,緑一色で塗りつぶす。そして「緑はポルトガル語でエスペランサ,つまり希望の色」というナレーションが流れて終わりになる。この場面の意図を伺ってもよろしいですか。

岩井:この作品を上映して,観客の方とお話しするときに,必ずラストシーンについて聞かれます。完成まもない頃であれば,私は解釈は観客の皆様にゆだねたいと言っていた。なぜなら作者がコンセプトを説明すると,鑑賞者の解釈は作者の言葉にとどまってしまい,イメージの広がりを妨げる可能性があるからです。でも完成から7年がたち,さまざまなレビューをいただいて落ちついてきた部分もあるので,今日は初めて,意図をお話することにします。

緑色に画面を塗ったのは,私です。そして,塗りつぶしたのは,1人の若者が世界を厭世的に見つめた作品です。ナレーションは,別の若者が,ブラジルの国旗に使われている緑を「エスペランサという希望の色だ」と語った部分です。

希望の色で塗りつぶすのは,一方的で暴力的な行為だと思われた方も多かったと思います。ですが,俯瞰してみると,この作品はドキュメンタリーの体裁をとりながら,私の世界観が入りこんでいる可能性もあります。彼らの貴重な発言や作品を一方的に塗りこめてしまう特権を,実は監督が持っていると示したかったのです。もちろん悪意をもって塗りこめているわけではないが,物を知らなかったり,彼らの気持ちになり切れなくて,間違いを犯しているのかもしれない。そうした問題意識を持つ人には,非常に暴力的に映る可能性があると思いながら制作していた部分があり,あのような表現に至りました。監督や作り手の特権への疑問を皆さんが持つことによって,出演者の発言を多元的に解釈できる可能性も生まれると思いました。

奥山:私の感想として,最初は日本社会の側から外国人を眺める視点でいられるけれど,段々と日本社会の価値意識が映されて,見る側から見られる側に転換するような気分になりました。出演する若者たちは,移住を経て,複数の文化を相対化できる視点を持っています。彼らのような移住者から見た日本社会を知る意義とは何でしょうか。

岩井:確かに前半はある程度,私たちが傍観者でいられる作りになっていると思います。だけど,彼らの語りを注意深く聴いていると,彼らは,何も否定していないことに気がつく。ほとんどが親に連れられて中途入国したので,彼らにとっては,不本意極まりない状態なんです。だけど,それでも彼らは未知の中で生活を受け入れようとしている。その素直な言葉が段々と重なりあっていくことで,次第に,彼らの生きづらさの原因は,実は私たちが作り上げた社会の構造に根ざしているという見方も,徐々に現れてくるのではないかと思いました。私の希望というか,そういう風に見ていただきたい,という意図が,ある程度あって作っています。

たとえば,彼らのいじめの訴えを取りあってくれない教師がいる。それでも彼らは,いろんなやり方で,日本の社会や文化を受け入れようと,精一杯しています。それを認めることで見えてくるのが,私たちがこれからしなければいけない命題,課題ではないかと思っています。私たちが希望を見いだすことができる余地は,そういうところから生まれるのではないかと思っています。

奥山:彼らの生きづらさの原因や,それを作り出した社会の構造について知ることが,今後何をすべきかの第一歩となるのですね。

岩井:もう少し平たく言うと,親のせいにしたり,日本の国のせいにしたりする人が誰もいない。そして,ある年齢を経ると「あの時の自分は中二病だった」とか,自身の人生を言語化して,分析しています。18,19,20歳の若さで。本当に素晴らしいと思って聞いていました。日本社会との間に何か断層があるわけではなく,彼らはコミュニケーションの壁を乗り越えて,受け入れる余地を持っているはずだと思った。可児市にはいろいろな志を持った支援者がいます。彼らが希望をもって,進学支援教室に通い続けている原動力は,彼らの中に自身の運命を肯定的に受け入れる気持ちがあるからではないかと思っています。

奥山:彼らの受け入れる気持ちに感化されて,支援者の側も励まされるような相互作用が起きているのかもしれない。

岩井:そうだといいなと思っています。

是川:企画者の視点からの感想です。監督のお話,我々のジャーナル,グローバルソサエティレビューと通じる点があると思いました。1点目は,当事者の主体性をアートという装置を使って解き放ち,記録したこと。2点目は,今日,監督がラストシーンについて解題してくださったけれど,製作者が作品の中に現れ,登場物の一人になってみせることで,匿名性の覆いを外して製作者としての特権性を明らかにするという部分。ジャーナルもただ社会を写し取るだけではなく,編集する部分があり,その際に必要とされる緊張感や責任を感じました。3点目は,一製作者として,社会のダイナミズムを作る側に回る時に,たとえ希望的観測であっても「希望でありたい」という気持ちが大切であるという点です。企画して非常によかったです。ありがとうございました。