倉田主税のこころざし

戦後日本に、科学技術を息づかせる。

- 若手研究者を支援する「国産技術振興会」設立

-

「自分で技術を開発しないことには、この国の将来はない」

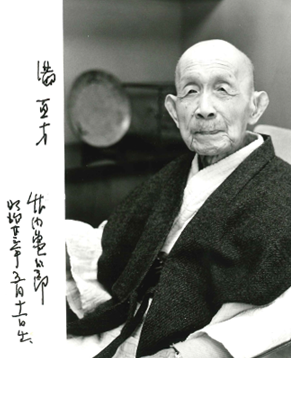

第二次大戦後の1947(昭和22)年から日立製作所の

第2代社長を務めた倉田主税は、次第にこうした思いを強くしていきました。創業者小平浪平のもと1910(明治43)年から連綿と築かれてきた

日立の技術や施設は戦争で破壊され、

倉田の時代はまさに一からの再スタートといえました。

特にトランジスタやコンピューターなどのエレクトロニクス分野では

技術開発で先行していた欧米諸国との差は決定的で、

その差を埋めるべく倉田は海外企業に足を運び提携や協力関係を築き、

その技術を積極的に吸収する経営を行いました。このような状況の中で、倉田は基礎研究の大切さを痛感し、

国産技術研究の振興を決意しました。

「これからは科学技術を日本の宝として育てたい。そのために若い研究者を育てたい。」と強く願うようになります。

そして自主技術の確立を終生の念願とし、研究開発に力を注ぎました。日立の経営を立て直した倉田には、

その退職慰労金として当時破格の2億円(現在の価値で約40億円)が支払われました。

倉田はそれを基金として

「国産技術振興会(後の倉田記念日立科学技術財団)」を設立。

自然科学分野の若い研究者を対象にする研究助成金「倉田奨励金」を設立し、

当時のビッグニュースとして新聞などでも大きく取り上げられました。

国産技術振興会

(後の倉田記念日立科学技術財団)「真に創意ある国産技術を確立するためには、国全体で先導的・基盤的研究に取り組むべきである。」という倉田の思いのもと、これらの研究の助成を行うための財団として、1967(昭和42)年に設立。

研究助成「倉田奨励金」は、自然科学分野で多くの若手研究者に研究助成金を交付し、その後受領者の多くは斯界のリーダーとして活躍しています。

2001(平成13)年に倉田記念日立科学技術財団に改称、「倉田奨励金」は現在も日立財団に引き継がれています。

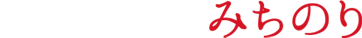

駒井健一郎のこころざし

モノの豊かさから、心の豊かさへ。

- 子どもたちの未来に願いをこめて、「小平記念会」設立

-

「本当は先生になりたかった」

日立製作所第3代社長を務めた駒井健一郎は、1971(昭和46)年に社長を退くと

若いときから興味があった教育の分野で社会貢献をしたいと考え、

日立製作所が生まれた茨城県において、基礎教育、社会教育の振興と、

家庭教育のあり方を深く追求しました。

駒井は、「国づくりの根本は先ず何よりも人づくりにあり、人づくりの要は基礎教育にある。」さらに、「幼児教育、しかも躾教育こそが成人した後の人格を形造ると考えると社会を良くするためには躾教育が一番大切である。」と考えていました。

1986(昭和61)年この世を去る10日前まで理事長として財団行事の指揮をとるなど、

教育の活動に人生を捧げました。 - ASEANとの架け橋づくりに、「日立国際奨学財団」設立

-

「お世話になったASEANに恩返ししたい」

戦後日立の躍進の理由のひとつにASEANとの経済的な関係強化がありました。

駒井はその恩返しとして、海外での教育環境整備に目を向け、1984 (昭和59) 年、

「日立国際奨学財団」を設立し、各国からの留学生受け入れ事業を始めました。この事業で特徴的なことは、日本の大学院において専門領域を究め

母国へ帰ってその国の教育を高める大学教員を留学対象としたことです。

これは「アジアの発展には若い人の育成から。そのためにはまず優秀な教育者・研究者の育成から」という駒井の意思が反映されたものです。

倉田が始めた「国産技術振興会」のASEAN版ともいえるでしょう。 - 公害にいち早く目を向け、「公害調査センター」設立

-

「社会に認められる会社でなければならない」

駒井が日立の社長を務めていた頃、日本は高度経済成長の時代を経て大気汚染や

水質汚濁、騒音・振動などの公害問題が大きな社会問題となっていました。

当時、その原因は定かではなく公害対策も混迷を極めていました。

駒井は企業の責任として、この課題の解決にあたるべきと考えたのです。1970(昭和45)年に発足した環境庁(現在の環境省) からの要請もあり、

1972(昭和47)年、駒井は「公害調査センター」を設立。

その後環境問題が世の関心を集めることになり

広く環境問題に取り組む財団として発展させました。

小平記念会(後の小平記念日立教育振興財団)1971(昭和46)年に、日立製作所の創業の地である茨城県において、基礎教育・社会教育の振興および文化の向上と家庭教育に寄与することを目的に設立。

1978(昭和53)年には、専門家で構成する「家庭教育研究委員会」を設置し、幼児教育の研究と実践を行ってきました。2001(平成13)年、小平記念日立教育振興財団に改称されたあと、2015(平成27)年に日立財団に合併されましたが、事業の一部は継承されました。

日立国際奨学財団1984(昭和59)年にASEANの大学教員を対象とした奨学支援、研究助成のための財団として設立。留学生の家族まで含めた招聘、活動費の支給、日立グループ社員によるホストファミリー制度など研究生を手厚く迎える独自の支援をしてきました。設立時、陰徳の美を重んじる駒井は名称に「日立」を冠することを拒んでいましたが、海外での活動をスムーズに展開するため、日立の財団としては初めて社名を名乗りました。

公害調査センター(後の日立環境財団)1972(昭和47)年に設立。公害問題、環境問題に対する科学的な調査・研究を土台とする総合的な取組みで活動を始めました。設立と同時に、環境問題についての正しい理解を広く社会に伝えるため季刊「環境研究」を創刊。また、1974(昭和49)年には環境保全活動の一層の発展をはかるため、画期的な技術成果や調査研究を表彰する「環境賞」を創設。その後、地球規模で課題となった環境問題にも活動を広げ、普及啓発や支援事業などを行ってきました。

2001(平成13)年、日立環境財団に改称されたあと、2015(平成27)年に日立財団に合併されました。

竹内亀次郎のこころざし

若い人が強く生きていける世の中に。

- 「青少年更生福祉センター」「矯正福祉会」設立

-

「倉田君が科学技術をやるなら、僕は青少年問題をやる」

明治時代、草創期の日立で創業者小平浪平の薫陶を受け、

戦後は2代目社長倉田の盟友として戦後の日立を復興させた

竹内亀次郎。倉田が戦後日本の科学技術振興をめざした一方で、

竹内は「人」、とりわけ社会の弱者に着目しました。竹内は日立の営業担当として、満州や地元日立市、

東京など、さまざまな人たちと接してきました。

戦後、日立を含め社会全体が復興を遂げていくにつれ、その流れに取り残される人、

特に青少年の非行や犯罪が増加していることに心を痛めていました。これからを担う若い人に、もっと強く生きて欲しい。

そんな思いから竹内は日立の株30万株を寄附し、

1967(昭和42)年に「青少年更生福祉センター」を、

1971(昭和46)年に「矯正福祉会」を設立しました。

以後、竹内は青少年の更生福祉活動に没頭し、

1990(平成2)年に100歳になるまで財団の先頭に立って活動を続けました。竹内は96歳のとき、財団の機関誌に次のように書き残しています。

「物は豊かになったものの、心の豊かさには疑問を抱かざるを得ぬ今日です。

どうか明るく住みよい社会でありますよう、皆様がもっと社会問題に目を開き、

心をあわせて助け合う世の中にしたいと念じております」。

福祉センター

1967(昭和42)年青少年の犯罪と非行を防止して健全な成長を助け、明るく健康な社会を築くことを目的に設立されました。

刑務所や少年院などの矯正施設に収容されている人たちの1日も早い復帰を願い、有効な矯正教育の確立に貢献することを目的に設立されました。

2000(平成12)年に青少年更生福祉センターと矯正福祉会が統合し日立みらい財団となりました。両財団で行っていた更生保護と矯正の活動や「犯罪と非行」刊行のほか、子どもたちの健やかな育成を目指す活動も展開しました。これら活動の一部は、日立財団の事業として継承されました。