見えにくい精神病質

押川:治療法や処方薬は格段に進化している一方で、社会で生きていくには障害となる思考や性質といった精神疾患=精神病質、パーソナリティ障害、小児性愛やストーカー病などに罹患する人が増えたと思いますね。なぜ「精神病質」という言い方をするかというと、薬物依存症やアルコール依存症、小児性愛などの根底には「精神病質」があると言われているからです。そして、「精神病質」は精神障害であると、精神保健福祉法の条文でも謳われています。そうした精神障害には薬物療法の効果は低く、認知行動療法(薬害教育や心理教育、集団精神療法)といった治療が必要になります。

しかし現実には本人に治療意欲がない(病識がない)ことも多く、治療が必要だと家族が動き出すのは、犯罪として逮捕されたり、再犯を繰り返したりしてからになります。治療開始そのものが遅れ、社会に復帰できるようになるまでには、相当な時間が掛かるわけです。そういった意味では、現在は重症化していると言えます。ここでいう認知行動療法的アプローチというのは、入院生活(集団生活)や集団療法(ミーティング)等を通じて自分の問題を認識し、認知の歪みを修整していくという、非常に多くの人たちが携わっていかなければいけない治療法です。

例えば、主病は統合失調症や躁うつ病でも、家族への暴力や暴言を繰り返しているような事例は、根底に「精神病質」があると私は考えています。薬物乱用もそうですよね。覚せい剤乱用とかを何度も繰り返すというのも根底には「精神病質」があるのです。しかし、今の専門家はそれを違う言葉に置き換えていきます。例えば「薬物がなければ生きていけないくらい寂しい状態だった」というように。そもそもの病気の根本に対して目を向けていない。

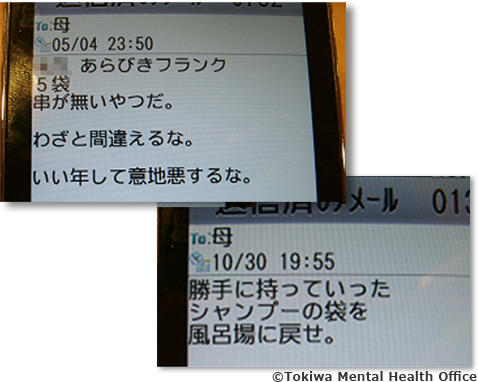

▲ 移送対象者が、毎日のように母親に送っていた指示メール

▲ 移送対象者が、毎日のように母親に送っていた指示メール

また、家族との関係性では、子どもの病状が非常に見えにくくなりました。本人がスマホを持ち、親とはメールや通信アプリでやり取りして、欲しいものは親にお金を要求して通販で買う。それでひきこもり生活が成り立ってしまう。ひとつ屋根の下に暮らす親ですら、子どもが精神疾患かどうか、病状はどうかを判断するための材料を持っていないのです。加えて経済的に余裕のある家庭であればなおさら、子どもを長期に渡って家にひきこもらせるだけの経済力があるから、周囲に困窮が伝わりにくい。最初は子どもを医療につなげようと努力しますが、それが上手くいかないと、環境でも変えてみるかと家を買い替えたり、子どもに要求されるままに、例えば別のマンションを買ってみたり。子どもの問題について、親もストレスの発散を外に求める傾向があるので、外から見ると全く困っている感じがない。でも、家の中では、子どもが何年も風呂に入っておらず、部屋で排泄をしたり、毎日のように親を締め上げて暴力を振るったりしている。外と内の落差に、唖然とすることがあります。

移送される疾患者は、先天的な精神疾患の方と、

生活環境から発症した症状とではどちらが多いですか。

また、親の支配が子どもの人格形成に及ぼす影響はどのくらい大きいのでしょうか?

精神疾患への無知やタブー視が問題を悪化させる

押川:私が見てきた限りでは発症のきっかけが何であるにせよ、親子関係や養育環境の与える影響はとても大きいというのが実感です。発症の前後に関わらず、もう少し違う親子の関わりがあったら、ここまで重篤になることはなかったのではないかと思うケースが山ほどあります。あとは親自身の知識の欠如ですね。

精神疾患ってどういう病気なのか分かっていない人が、非常に多いです。「統合失調症」という言葉は聞いたことはあっても、どういう症状なのか知らない人がすごく多い。だから我々が見ると、これは統合失調症の症状だと判断できる場合でも、周囲はそう感じていない。「職場で私は悪口を言われている」と本人から言われると、家族はまあそれはあり得るのではないかと思いますよね。でも、実際は悪口など言われていないんですよ。自分の行動が監視されていると訴える場合もありますが、周囲の人にとってはそれは日常的にあることだなと思って深く聞いていないことが多い。やり過ごしてしまうんですね。本人の被害妄想といった症状を周囲が現実として認めてしまっているんです。

よく話を聞いてみると、本人の話に支離滅裂なところが出てくるのが分かります。病気に対する知識がないということも、本人の治療や問題の解決に非常に悪影響を及ぼす原因になっています。だから私は本やテレビ出演などを通して、この病気についてわかりやすく伝えたいと思っています。

親が子どもに及ぼす影響について言及すると「精神疾患と家庭環境は関係ない。親の責任にするな」という意見が非常に根強く、批判を受けることが多いですが、最近の脳の研究では、幼少期の不適切な養育が大人になってからの不良行為や精神疾患、薬物、アルコール依存につながることが明らかになってきています。例えば「子どもの脳を傷付ける親たち」という本で友田明美先生もお書きになっていますが、こうした科学的根拠の基に出されている本に関しても、受け入れたがらない親がかなりいます。

何の支援も受けることなく、両親や保護者が亡くなり、

頼る親類とも断絶し孤立してしまったケースは多いのでしょうか。

それとも今後ますます顕在化するのでしょうか。

他人事ではすまない高齢ひきこもり

※イメージPhoto

※イメージPhoto

押川:これについてはまさにある自治体の保健師さんが、近年の特徴的な現象として非常に頭を抱えていました。高齢化する長期ひきこもりに関しても、兄弟世代にとっては放置しかない境地に至っていると。我々はこの状態を「ノーキーパーソン」と呼んでいます。

社会保障費のパンクを思えば、行政や医療によるきめ細かな支援は到底望めません。家族も見放したときには、近隣トラブルとして顕在化する恐れがあります。これからは当事者対 地域住民という対立が増えると危惧しています。あるいは近隣からも見放され、孤独死もますます増えるだろうと。今自分の家族に問題がないからといって、他人事とはいえないのです。