最高に「自主性」を重んじた結果が孤立した家族を生む

押川:国は今、介護や障害の事業を地域に移行しています。将来的に社会保障の破綻に備えている部分もあると思いますが、高齢者や障害者に対して「自立してください」と言っているわけですね。健常者には言わずもがな。つまり「家族のことは家族で、自分のことは自分で」ということですよね。これを私は「自己責任」として分かりやすく言ってきたんですが、家族間にいろいろな闇があるとか、殺傷などの家族間事件が起こるというのは、国や社会のあり方に責任があるというよりはむしろ、個人の「自主性」を最高に重んじた結果だと私は思っています。

家族の在りようにしても同じです。スポーツの世界の例えが分かりやすいと思いますが、例えば大人が子どもに厳しい指導を施して、技術だけでなく人間力や人間性も育てるといった指導はいわゆる「根性論」と呼ばれて今はもう忌み嫌われています。ある知識層の方々は、場合によってはそれを暴力として捉えます。だから指導者は、子どもの自主性に任せた指導しかできなくなる訳です。元日本ハムの大谷選手のように、自主的な鍛錬や練習で野球が上手になる天才型の選手や、早稲田実業の清宮選手のように、親御さんが小さい時から環境を整えて伴走型でチャンスを与えられるパターン。もうこの2つしかなくなる。子どもと、その子どもを育てる親の自主的な選択の形ですよね。こうした状況を見ると、私はもはや「機会均等」が奪われたと思っています。根性論のように自主性のない子どもに対しても厳しい指導をすることは、裏返せば全員に機会の均等があったのではないかともいえます。

※イメージPhoto

※イメージPhoto

先日、テレビである高校野球の練習法が紹介されており、それは昔の根性論が残った指導だったのですが、私はそこに機会が平等に与えられていると感じました。しかし今はそれを言うと専門家には完全に論破されてしまいます。今、最高に人間が進化・成長・成熟した状況だという認識のもと、個人の「自主性」が尊重される仕組みやシステムが推し進められていると思います。根性論的指導をした高校野球の監督に対して、陸上競技の選手だった為末大さんが「体罰的なものの奥にあるものは何かと考えていかなければならない。日本の先生は、生徒の成長の責任を背負い過ぎる傾向がある。最初は先生が強引にリードし、徐々に生徒が目覚めていく。その構図は1980年代に人気を集めたスポ根ドラマ『スクールウォーズ』の時代から変わっていない。

しかし、働き方改革など個人の自由が認められ始めている現代では、人の人生に圧力をかけて成長させるという考え方自体が、もはや受け入れられなくなった。ちょっと冷たい言い方かもしれないが、選手自身が自分の成長を自分の責任で負う意識も大切だ。先生に丸投げしたら強くしてくれるという、今までの考え方で成功した選手は今後難しくなっていくだろう」とコメントしています。為末さんのような偉大な選手もこうおっしゃるように、「自主性」が現在のキーワードです。しかし、ここからが私の意見ですが、個人の自主性に重きを置く現代社会に一人ひとりがついて行けるほど国民は成長・成熟しているのかというと、私は疑問です。

例えば精神疾患に関してまで、未成年の子どもの自主性に押し付ける親がいるわけです。明らかに精神疾患を患い、体の健康まで損なわれている10代の子どもを積極的に医療につなげようとしていない。親に理由を尋ねると、「本人が嫌がるから」「納得しないから」などと言うわけです。メンタルヘルス(精神疾患)は自分が病気であるという認識(病識)がないのが最大の特徴で、ときとして命に関わります。だからこそ、本来であれば親の方が「自主的」な決断をしなければいけないんですが、それができない。

こうした状況には日本特有の文化が背景にあるのかということですが、私は日本という国は個人プレイよりチームプレイが得意な国だと思っています。「皆と一緒にならなきゃ」「皆と同じでなきゃ」という感覚が強いと思うんですね。教育も然りです。ですから、個が自立するほど成長も成熟もしていないし、芸に秀でた個人などはむしろ足を引っ張られ潰されることが多い。これは明らかにチームプレイの国であって、「皆一緒」という日本固有の文化とも言えます。こうした風潮に、かつて日本にあった建設的な「おせっかい文化」は、重要な役割を果たしていたと思います。 しかし今は家の造り自体が個々に密室化しており、地域では町内会の形骸化、個人情報の保護などにより家族の孤立を招いていると思います。

家族間の問題は職場の問題へと発展する

押川:家庭内の問題の実態は、報道されている以上に深刻化しています。今後日本の経済が傾けば、家庭のみならず企業内においてもメンタルヘルスに起因するトラブルが勃発するでしょう。私の著書に取り上げた事例やマスコミで報道されている事件は、ごく一部の家庭で起こっていることではないかと思われがちですが、そうではありません。私が今案じているのは、次は職場です。今まさに家庭内で起きている、カッとなって即座に刃物を振り回す、突然狂信的な暴力行為に走るといった事件が、そんなに遠くない将来に職場内で頻発すると思っています。

今、私のところに相談のある家族間事件の当事者の親はだいたい50~60代です。就職のとき、一部上場企業に入社するにもリクルーター制や出身大学派閥があるという時代でした。日本経済を引っ張っていく企業の経営者コースに進む者たちほど、出身大学で入社が決まり、入社前から終身雇用制やそれに伴う給与体系が提示された。そういうシステムに乗ることができれば立派な社会人になれたわけですよね。これはちょっと失礼な言い方かもしれませんが、出社すればお金が貰えるという生活保護体質を作ったと私は思います。学生時代に一定水準の成績を出して、みんなと同じような振舞いをしておけば、それなりの企業に入れ、出社すれば給料を貰える。そういう風潮が、いわゆる型にはめた子育て、いい大学、いい会社に入れば安定した一生を送れるという思考につながり、社会の変化に対応できない子どもを大量に育ててしまった。しかし、今は急速に時代が変化しており、学校で習った学問自体がすぐに古くなったりしているわけですね。個人の尊重や多様性が叫ばれる分、高いコミュニケーション能力も要求されますから、その変化についてこられない人々が職場で精神疾患を発症し、家庭内では不登校やひきこもりという状態になってしまっています。要は、変化に対応できる人をつくる教育をしてこなかったということです。そのツケは、やがて職場という公共の場にも及ぶと思います。

日本は諸外国に比べて、親族間の殺人が多い国として知られています。

それは文化的な特徴があるのでしょうか。

しばしば、甘えの構造があるという指摘がありますが、どうでしょうか。

現実を直視しない牧歌的な感覚が危ない

押川:大問題を、大問題として公(おおやけ)に扱わない、赤裸々にしないという文化的特徴があるかと思います。例えば家族の精神疾患についても、いまだに本人も家族も公にすることを躊躇する風潮があります。本人も家族もとても困った状況にあるのに、あたかも問題ではないかのようにしてしまい、SOSを発信しない。だから一般の人々が大問題として意識するのは、大手メディアが大々的に取り上げるような事件です。逮捕者が出たり、それが立て続けにニュースになって世間で話題になると初めて大問題だなと思う。

しかし、大問題は実は私たちの身の回りにも普通にあるわけです。ただ実際に痛い目に遭わないと問題として認識しない。私は、海外メディアの取材を受けることもありますが、私が見てきた家族の実態を話すと、彼らは一様に驚きます。「それはもう事件じゃないですか!なぜ何年もそのままでいられるのか!」と言いますが、その反応だけでも、欧米と日本の差を感じます。実体験や自分の痛みが伴わない限りは、軽く見過ごしてしまう。そこは残念だなといつも思います。だから私が「近いうちに、皆さんの会社の中で刃物を振り回す人がたくさん出てきますよ」と注意喚起しても、「そんなことはない」と必ず否定されるんですよ。やっぱり実際に見たり痛い目に遭ったりしないと納得しないんです。そういう意味で、日本人の感覚は牧歌的だと思います。

自分の子どもが不登校やひきこもりになって、その時点で問題が顕在化しているのに、第三者を入れずに何年も過ごしている事例が多くあります。その背景にはインターネットの発達やAIの登場などに象徴される新しい時代の流れに、親自身がついて行けていないという側面もあります。昔ながらの価値観で、子どもの成績や表面的な振舞いだけを見て本人を評価しており、自分の子どもが置かれている真の状況を理解できていないのです。問題が起きても、親は本人を理解していると思い込み、自力で解決できる、家族で何とかできると抱え込んでしまっています。専門家の中にはかなり重大な事象を見ている人もいるはずですが、なかなか発信しません。大手マスコミも扱わない。

私もマスコミからいろいろな取材を受けますが、重大な部分はカットされてしまうことが多い。そのように、タブーをタブーとして発信していかないことこそ、「甘えの構造」ではないかと私は思っています。それは社会全体にも、個人についても言えます。問題を問題として発信しない、それを社会も許容している、その牧歌的な捉え方に、「甘えの構造」があるのではないかと思います

親族(親子)間殺人の少ない欧米の家庭での子育ての特徴に、

子どもの自立、独立を幼児期から目指すところがあるように思います。

しばしば外国人から、大学生や会社員が実家から通っているのは不思議だという感想を聞きます。

成人したら独立すべきだという欧米流な考えになれば問題は解決できるでしょうか。

日本ならではの自立支援を民間主導で

押川:確かに欧米は早いうちから子どもの自立や独立を促しています。その代わり、子どもが自立できるようにするための学業や課外活動に対する親たちのサポートは並大抵ではないと聞いています。そういう大人たちは、近隣住民同士が地域ぐるみで子どもをサポートすることが、地域力を底上げすることだと分かっています。欧米の人は生きている限りは自分をレベルアップさせる義務があるという強い信念を持っているので、地域社会のために貢献することも自分たちのレベルアップにつながるという認識を持っていると感じます。日本とは異なり、弛みないチャレンジ精神が根底にあるのかなとも思います。アメリカに長く住んでいる方から聞いた話では、フルートを吹かせれば全米で3本の指に入る人が、ボランティアで地域の子どもたちにフルートを教えるようなことも日常的にあるそうです。その理由として「自分の特技を子どもたちに伝えることによって、子どもたちの能力や才能を引き上げたい」と言っているそうです。

一人ひとりが貢献していくことで地域力が高まって、安心・安全な地域になるわけですが、それを地域の皆で作っていこうという精神が根付いていると感じます。また、サウスブロンクスのような貧しい地域では、日本とはまた違った、貧困にある子どもたちを援助する建設的な福祉システムが存在するとのことです。プログラミングが得意な人が子どもたちを集めて教えるというような。それに対して日本は、最高ランクの大学に入ることや、安定した職業に就くことが目標になり得ても、生涯にわたってチャレンジする、トライアンドエラーを繰り返して成長していく、自分の能力を地域や社会に還元するという概念はあまりないように思います。また、欧米では毒になる親であれば、親を捨てて子どもが自主的に家を出て行くのが当たり前という前提もあります。これは先に述べたように、問題を問題だと言える文化があるからこそ、親子の共依存も回避できるのでしょう。問題を問題だと言えない、おかしいことをおかしいと言えない日本の文化背景では、親子の共依存も回避できないように思います。

国土、風土、人種、法律などの観点から見ても、欧米流にはできないからこそ、日本での生きづらさ、おかしさに気付いた子どもや若者が、海外で挑戦できる体制はあって欲しいと思います。今後は国家主導ではなく日立財団のような立場のかたがたを含め、民間が才能のある子どもたちの進学や、海外進出を積極的にサポートする仕組みが求められると思います。民間の団体や財団などが主導となって、子どもたちを支援してほしいと思います。

精神障害者移送サービスで移送される患者さんの重症化した原因は、

同居する家族との間に蓄積された問題が多いようですが、

医療機関での治療後、家族との関係が改善され完治するケースはありましたか。

早期介入がないと親子関係の修復は難しい

▲ 移送対象者の部屋に落ちていた包丁。家族に連日、暴力を振るっていた。

▲ 移送対象者の部屋に落ちていた包丁。家族に連日、暴力を振るっていた。

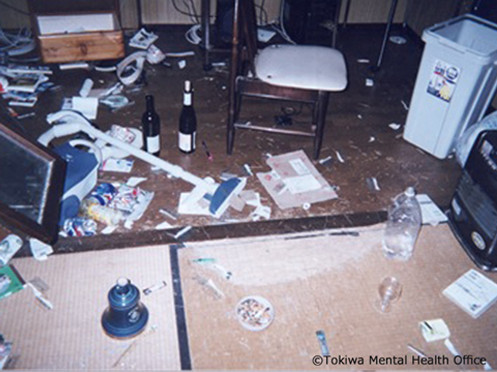

▲ 家中が荒れ放題だった。

▲ 家中が荒れ放題だった。

押川:私たちが依頼を受けるケースについては、親子間で刃傷沙汰や殺人未遂に至っていることが多いです。要するに行政も、医療機関も対応できないという状態です。こうなると医療機関で治療を行ったとしても、もはや親子関係の修復は難しいと言わざるを得ません。親子間で命の奪い合いが行われ、親が子どもの奴隷と化しています。医療の力を借りて症状が治まったとしても、何年、何十年とそうした親子関係のまま現在の状態になっていますので、修復はもう無理ですね。そもそもそこまでになった親は、「子どもを捨てたい」とはっきり言います。もう一緒に住めないということを親自身も自覚しているというのが本音です。

逆に、子どもの方が親に執着しています。それも経済的に依存したいという、即物的な理由によることが大きいです。だからこそ、子どもに親への執着を無くさせるというアプローチが、非常に長い時間を掛けてでも必要になってくるんですね。そこまでサポートできて初めて自立の道が見えてくる。地域社会での共生という道ですね。

関係が修復できるケースというのは、子どもの年齢が10代など低い場合が多いです。その年齢で早期介入ができた場合には、親が問題の本質を認めて、子どもと正面から向き合うことで親子関係が変わっていく事例は確かにあります。