講演録 2

非行と貧困

─ 格差社会における社会的排除 ─

拓殖大学政経学部

教授(犯罪学・刑事法専攻) 守山 正 氏

昔の伝統的な非行少年に、回帰していないか?

昔の伝統型の非行少年に戻りつつあるのではないか。これは私の仮説です。

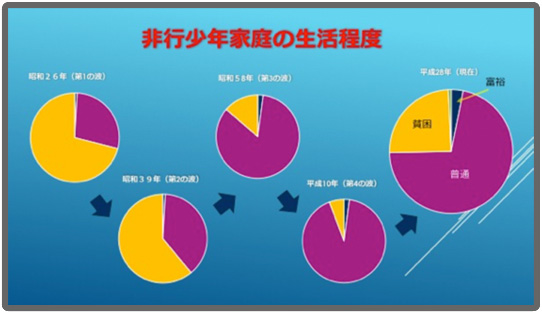

この統計は、非行少年の生活の程度を法務省が調べ、「貧困」「普通」「富裕」に分けてグラフ化したものです。黄色い貧困の部分が、先ほどの第1の波のときは3/4程度を占めていました。多くの少年が実は貧困家庭の出身者でありました。ところが、徐々にその貧困の割合が減っていきます。社会が豊かになり普通程度の家庭が大多数を占めるようになります。非行の一般化、遊び型非行への移行です。普通の家庭でも少年非行は起こるということがこのグラフからも分かります。

注目すべきは現在です。再び貧困の比率が高まってきています。相対的に少年非行の数が減ってきている中で、貧困家庭出身の少年が占める比率が高まってきています。

我々は貧困家庭の出身者による非行を伝統型と呼んでいます。一般型というのは、さっき言ったように、どの家庭からも非行が出るというタイプです。どうやら、その一般型から伝統型への回帰が見られるのではないかということです。

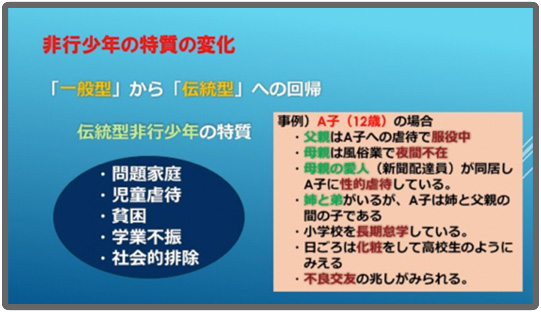

法務省で伝統型の非行少年の特質として、問題家庭、児童虐待、貧困、学業不振、社会的排除をあげています。こういった負の要因が重なり合って、伝統型の非行少年をいってみれば作り上げているということなんです。

以前、私がある自治体の研究会に所属していたとき、ひとつの象徴的な事例がありました。小学校6年の12歳女子、A子の事例で、この子のことが研究会のテーマになっていました。

A子は学校にまったく通っていません。父親は刑務所に服役中で、その理由は実の娘であるA子に性的虐待を加えて逮捕されました。A子は母親と同居していたのですが、母親は風俗業で夜間はほとんど自宅にはいません。実は母親にも愛人がいるなど、家族関係も複雑ならA子の出生も複雑。A子は小学校6年生で身長160センチ以上あり、美形で化粧をしているとほとんど高校生に見られる。そうすると、あちこちから声をかけられるなどすでに不良交友の兆しが見られ、このまま成長すれば援助交際など何かしらの問題を起こすことが容易に想像できました。

では、この子をどうするのか。それがその自治体の研究会のテーマでした。こういう子どもを抱えている家族に、「お宅の娘さん、いまのままでは不良になるから注意して我々も支援していきます」と言うと、ほとんどの家庭が拒否します。そこでこの研究会では、まだ2、3歳だったA子の弟に対して、子育て支援というアプローチで、「お子さんがいらっしゃって大変じゃないですか」とたびたび見に行きました。そのついでに、A子の様子も聞いて、A子が危ない道に進まないかどうか見守っていきましょうというのが、この研究会の目的でした。

これは伝統型非行少年のひとつのケースで、現代の社会でも同様の負因を抱える子どもたちはそれほど少なくないといえるのではないでしょうか。

伝統型非行少年の特質に児童虐待がありますが、少年院に収容されている少年を調べると、その6~7割は親に児童虐待を受けたと答えています。「虐待の連鎖」という言葉があって、虐待された子どもは、将来他の人を虐待するようになると。だから、虐待された女の子は将来母親になると、今度は自分の子どもに暴力を振るってしまう。なぜそうなってしまうかというと、暴力に慣れてしまうらしいんですね。先ほどの西原さんの話の中にも、たびたび暴力の話が出てきましたけれども、家庭の中に暴力が蔓延してしまうと子どもは怯えているかもしれませんが、それを見ながら自分も学習してしまう。そして今度は自分が暴力を振るう側に回ってしまう。こういう連鎖の問題が指摘されています。

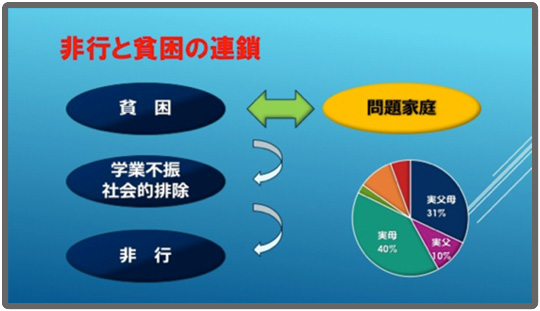

こういう問題家庭から貧困を通じて学業不振、社会的排除、非行と連なっていきます。

学業不振は、必ずしも環境だけではなく遺伝の問題もあるような話もありますが、結局は、こういうふうな問題家庭から非行に至るケースが多いのです。

最近の問題家庭の実態を見ると、実母と過ごしている比率が高い。つまり母親しかいないシングルマザーの家庭が4割、父親だけの家庭が1割、実父母揃っているのは3割です。これを見ると、どうやら実の父親と過ごしているほうが、非行にならない傾向があるとの指摘もあります。これはなぜかと考えたんですが、父親は家事ができないので、娘はお父さんのいろんな世話をしたり、家事をしたりするわけですよね。だから、非行のチャンスがなくなる。ところが、お母さんと一緒に住むと、お母さんが夜の仕事に入ったりして夜はほとんどいなくなることもある。ということは、子どもは放置され非行に至る。こういうことが想像されます。