地域の理解と支援や人のつながりが増えていくと認知症の症状は緩和されます。

超高齢社会の中でどう生きていけるのか、どういう支えがあったら良いのか、認知症の人自らがさまざまな形で私たちに教えてくれています。行政や病院、警察など誰かにお任せするではなく、認知症になってからも、一人ひとりができることがあるのです。そして、地域の人や学生さんもいろいろとできることがあります。学生だからこそできることもあります。いずれにしても、暗くならずに楽しいモードというのが大切なのです。今日の日立財団のシンポジウムは、基調講演に漫才師の島田洋七さんのお話があって、大いに笑わせてもらいました。とても良いプログラムを企画してくださったと思います。この笑いがある、楽しいモードというのが重要で、深刻なモードでやっていても、必要以上にみんなに諦め感が強まって、持っている力を出せなくなり、打開策がなかなか見えてきません。逆に楽しいモードでみんなで話し合うと、意外と新しい発想やアイディアがどんどん出てくるというところがあります。また、認知症には、楽しい状態でないと脳の機能がますます働かなくなるという特徴があります。

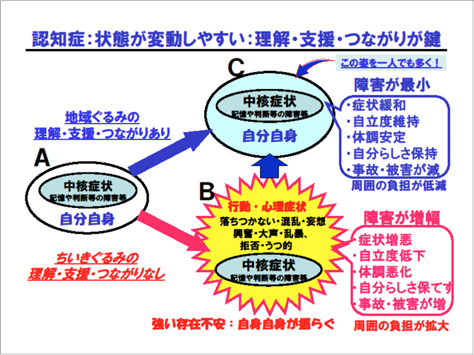

参考までに、認知症というのは脳の病気のために、記憶や判断力などが低下し、日常生活が次第に困難になる状態です。大事なことは認知症の状態が出ても、自分であることに変わりはないということです。認知症がどんなに進んでも、その人が人生の主人公であることには変わりはないのです。これまでの古い発想では、地域の中で認知症についての理解や支援やつながりが不足していました。認知症の人を排除したり、また認知症の人自身も恥ずかしがって地域に出ない、家族も恥ずかしくて隠してしまうような傾向がありました。つながりを敢えて絶ってきた面があると思います。そうした状態だと、認知症の障害が増幅され、「落ち着かない」「混乱・妄想」「大声」「うつ状態」などの行動や心理症状が出やすくなります。「徘徊する」「大声を出す」「興奮する」とか今では認知症の代名詞のように言われているこれらの症状は、実は作られた障害です。本人にストレスが重なったことで出てきてしまう作られた障害なのです。本人が強い存在不安の中で、心身の状態が不安定になってしまい、まさに今回のタイトル「漂流する高齢者」のような状態が作り出されてします。地域の理解、支援、つながりがないと、本人が非常に不安を覚える。まさに漂流するかのごとく、フワフワ、フワフワ落ち着かない状態が出てしまう。それは病気のせいだけでは決してないということを、強調しておきたいと思います。病気以上にストレスが大きな要因であるにもかかわらず、病気のせいということにされて必要以上にたくさんの薬が使われて、余計にこの不安定な状態を高めてしまっている人が多いという、非常にもったいないことが繰り返され続けているのが現状です。

一方で最近は新しい発想とやりかたで、地域ぐるみで認知症の理解を高めつつ、認知症の症状だけを見ないで、この人がどういう暮らしをしてきて、何が好きな人で、本当はどんなふうに地域の中で過ごしたいのかという、認知症の本人自身としっかりと向き合って、その方が自分自身を保てるように支えていこうという取り組みが増えつつあります。孤立を防ぎ、認知症だからといって、住み慣れたところからどこかに切り離してしまうようなことをできるだけ避けて、万が一自宅で暮らし続けられなくても、自宅に代わるような家庭的な施設を地域の中に作り、地域の一員としてつながりをもってもらうようにすれば、認知症の症状も最小になり、安定した状態と自分らしさが保持できるようになるのです。こうした好循環のケースが増えていくと、周りの意識も圧倒的に違ってきます。今まで認知症になると、悪くなる一方という誤解が蔓延していましたが、決して認知症になると悪くなる一方ではありません。地域の理解と、支援と、つながりが増えていくと、症状が緩和する人が確実に増えていきます。

残念なのは、地域の中に医療機関、介護職、地域の人たちがたくさんいますが、バラバラで連携されていないことです。どんなに医療や、介護が増えても、地域の人たちも一緒になって支えていかないと、本人が落ち着いて、かつ安心して暮らすことはできません。専門職と地域の人がいかにつながり合って一緒に長い経過を支えていけるかが重要になってきます。全国1741ある市町村で、どこに住んでいるかで大きな差が出てきているということです。1人でも多く良い状態になる人を増やしていこうという方針で、しっかりと地域ぐるみで取り組んでいる市町村では、確実に認知症の方の状況を良くなっています。一方で認知症は大変だ、困ったものだという古い発想のまま地域ぐるみの取り組みを行なわないところは、同じ時代なのに、悪くなる一方で、認知症の本人も家族も、そしてこの地域に住む人たちも(若者も含めて)、過剰な負担の中で苦しんでいるという状態です。特に認知症の初期段階は、発想ややり方が古いままだと急速に状態が悪くなります。その初期段階にしっかりと、地域の人たちと専門職が一緒に支えていくことが大切です。初期段階の理解と支援が遅れがちですが、状態が一旦悪くなってもあきらめないで、そこから専門職と周りが一緒になって支えていけば、随分立ち直っていかれます。