東日本大震災で、高齢者向けパソコン教室のボランティアをきっかけに。

「情報」という社会インフラには日立も企業として力を入れていますので、本日は「情報通信技術」というキーワードを入れて、お話しします。私は北海道出身で、平成3年に入社して以来25年間システムエンジニアという職種で、市町村のコンピューターシステムの主に介護保険システムを担当しています。13年前には父が他界して札幌のマンションで母が一人暮らしをしていますので、今日は私と介護とのかかわり、また介護へのICT利活用についてのお話しになります。

私は、東北の被災地の大船渡市で、高齢者向けパソコン教室のボランティアをしたきっかけから、どのようなボランティア活動が自分に向いているか模索中です。なぜそうした活動をしているかと言いますと、ボランティアをしているときに思ったのが、四捨五入すると自分はもう50歳で、50歳というと一昔前まで人生50年とも言われていましたし、今まで不老不死だった人は人類史上誰もいない。自分も地球が太陽の周りをあと30回まわるとバイバイなんだと考え、それ以降、システムエンジニアをという経験をもとに、地域で何か貢献できる活動ができたらと考えています。男性は定年退職後、家に閉じこもる方が非常に多いと聞いていますが、私はそうならないように、今から退職後に参加できる地域のコミュニティの行き先を探しているところです。そうすることで健康寿命が延び、やりがいがある人生が過ごせると思っています。最近は月に数回、介護に関するセミナーにも足を運んでいます。

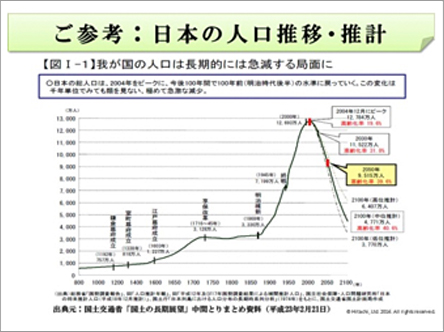

みなさんは国土交通省が公表している日本の人口長期推移をご覧になったことがあるでしょうか。鎌倉幕府の頃は人口が757万人だったそうですが、その後1900年から100年間で、人口が4000万人から3倍の1億2000万人になりました。これから西暦2100年までに、人口が一気に1/3に減少すると推測されています。以前介護に関するセミナーで、今日よりも明日、明日よりも明後日の方が介護職の不足が発生し、介護に関わる専門職不足の問題が改善する見込みはない。だから地域包括ケアという地域の支え合いが非常に重要になってくるという説明を聞きました。人口が一気に1/3に落ちるという数字からも実感できる話だと思います。