ICT(情報通信技術)の利活用について

ここからはICTの利活用についてお話しします。インターネットで情報検索すると、新しい知識や生活に役立つ情報が多く手に入ります。たとえば、先日、有名な俳優さんが亡くなったというニュースで「ヒートショック」というキーワードがありました。この寒い時期に多いのですが、高齢者の死亡原因の中では、交通事故よりも「ヒートショック」で亡くなる方が3倍も多いそうです。消費者庁から入浴時の注意事項なども記載されているので、インターネットで検索し、お風呂に入るときは注意して入っていただきたいと思います。このようにインターネットの情報検索は命にも役に立つ情報が多く得られます。

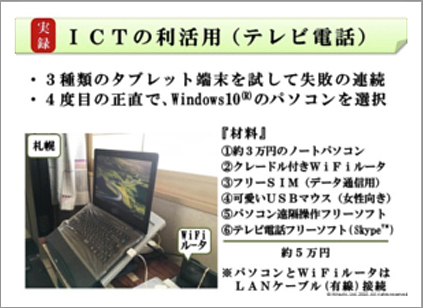

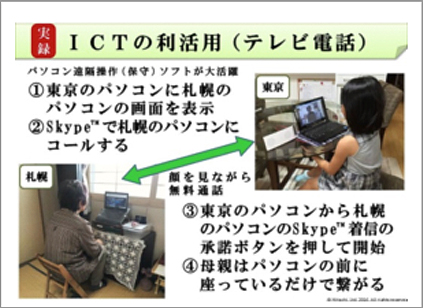

次に私が実践しているICTの利活用を紹介します。札幌の母親に孫の顔をたくさん見せたいことや、顔を見ながら会話した方が、困っていることを正確に察知できると思い、タブレット端末を買ってテレビ電話を試したのですが、なかなか上手くいきませんでした。原因は、母親の指が乾燥していてタッチパネルが反応しないという高齢者によくある問題や、タブレットの無線機能が不安定だったことなどで、試したタブレットはすべてダメでした。その後Windows(R)10のパソコンを購入し、セットアップしたものを母親の部屋に設置しました。ちなみにWiFiルーターは月3ギガバイトの契約で、毎月1,000円の通信料です。その結果、パソコンの遠隔保守ソフトが大活躍をして、Skype(TM)で東京からテレビ電話をコールしたあと、パソコン操作が不慣れな母の代わりに、東京から札幌のパソコン画面を操作してSkype(TM)の承諾ボタンを東京からクリックする方法で、母自身がパソコンを触ることなく孫の顔を見ながら話ができるようになり、とても喜んでいます。

次にもっと複雑なコンピューターシステムの事例を紹介します。インターネットにつながっている情報共有専用サーバに、行政の情報を転送して、その地域の介護職の方たちが業務に使用するため情報を共有し、高齢者の見守りに役立てるという自治体のシステムがあります。私は、茨城県笠間市で、そのシステムを設計しましたが、けっこう評判が良く活用されています。また、時間になると薬が出てくる服薬支援の機械がありますが、オプションでインターネットにつなぐこともでき、インターネットにつながると、家族や介護職の方、かかりつけの薬剤師が高齢者を見守ることができ、効率良く服薬サポートができるという仕組みがあります。もう1つは遠隔診療です。遠い病院まで行かなくてもスマートフォンやタブレットのテレビ電話でドクターと会話ができて、病院に行かなくても診療を受けることができるという技術が今注目を浴びております。

最後に漂流しない高齢者になるためにのコツは、困っているだけでは誰も助けてくれないので、困ったときに誰がどのように解決してくれるかをインターネットなどで調べて「情報」を入手しておき、他の人の助けを上手く借りながらも、「自分の身は自分の力で守れる力」を準備しておくと良いのではないでしょうか。

またパソコンは難しいですが、とても役に立つので、パソコンの使い方を教えてくれる人を仲間に入れた地域コミュニティを作り、情報格差を乗り越えることも大切だと思っています。私が知っている高齢者向け施設に入居している83歳の男性は、昔コンピューターの仕事をやっていたということもあって、パソコンやタブレットを自在に操り、施設内の入居者へ「情報」を教えてあげているそうです。施設は8割くらいが女性ということで、女性からモテモテだとおっしゃっていました。私も30年後はそのような地域の「情報」提供者になりたいと思っております。