2025�N3��3���i���j�A�o�c�A��قɂ����āA2024�N�x�i��56��j�q�c��������掮���J�Â��܂����B���N�x�͍�N������342���̉��傪����A�������̑𗦂̒��A�����ȐR���ɂ��̑����ꂽ39���̌����҂ɑ��ď�����悵�܂����B

���掮�ł͑I�l�ψ����̉Ԗ،[�S�����獡�N�x�̑I�l�o�ߕ�����A�������c��������������́A��̎҂ЂƂ�ЂƂ�ɑ��揑����n���܂����B�����Ċe����E����̑�\�҂ɂ��o�d���������A����̕����Ȃǂ��X�s�[�`���Ă��������܂����B

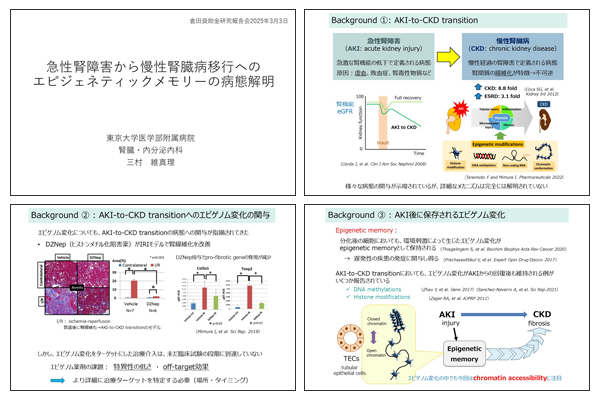

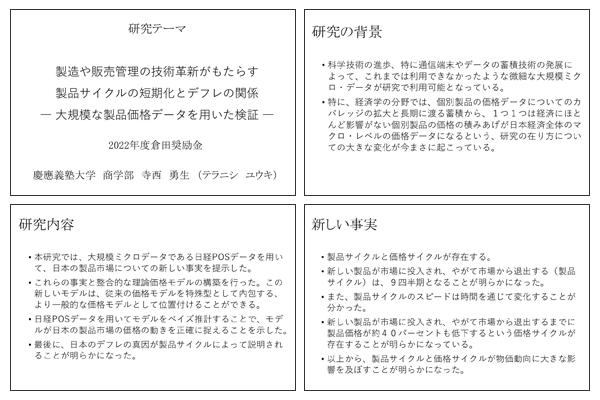

���N�x��̎�39���̌����e�[�}�͉��L���������������B

�G�l���M�[�E������

������w

�@���� �F�I ��

���R�Ȋw�E�H�w��������A�G�l���M�[�E������̎�̎҂��\���āA���������������܂��B

�F���܁A3R���������ł��傤���B2006�N�ɗe�����T�C�N���@���������ꂽ�̂��@�ɁA�v���X�`�b�N�e������f���[�X�E�����[�X�E���T�C�N�����A�v���X�`�b�N���݂��팸������g�݂ł��B�����́A���ݏ�����̕N���i�Ђ��ς��j����̋i�ق̉ۑ�Ƃ��ĔF������Ă��܂����B���ꂩ��20�N�������������ł́A�p�v���X�`�b�N�₻�����琶����}�C�N���v���X�`�b�N�ɂ����������A���傫�Ȗ��Ƃ��ĔF�������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���{�ł́A2035�N�܂łɎg�p�ς݃v���X�`�b�N�̑S�ʂ�L�����p���邱�Ƃ��A���{�ڕW�Ƃ��Ē�߂��Ă��܂��B

�ߔN�A���҈�������Ă��鍇�������q�ł����A�E�H�[���X�E�J���U�[�X���l�ޏ��̍��������q�i�C������90�N�O�ɊJ�����Ĉȗ��A�Ȋw�҂͌y�ʁE�����ȑ��푽�l�ȍ��������q�ݏo���A�l�ނ̐�����傫���ϊv���Ă܂���܂����B�A���R�X�g�ȂǃG�l���M�[����̊ϓ_����A���������q��u��������f�ނ͑��݂��Ă��܂���̂ŁA�G���h�E�I�u�E���C�t�܂Ō����������������q�̗��p������܂��܂����߂��Ă��܂��B

���̂悤�Ȕw�i�̉��A���ǂ��͗L�@���w�҂̗��ꂩ��A�v���X�`�b�N�̃P�~�J�����T�C�N����@�̊J����ʂ��āA�Y�f�z�Љ�̎����ɍv�����ׂ������Ɏ��g��ł��܂��B��̓I�ɂ́A�i�C������|���G�X�e���A�|���E���^���Ɋ܂܂��J���{�j����̐��f�K�X��p���������ɒ��ڂ��A�G�}�ɂ���āA�]�݂̃J���{�j�����I��I�ɐ��f�K�X�Ɣ����������@�̊J����ڎw���Ă��܂��B

����̑����������������ۑ�ł́A�|���E���^�����^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă��܂��B�|���E���^���́A�F���܂��g���Ă���x�b�h�̃}�b�g���X��A�����Ԃ̃V�[�g�ɑ�\�����N�b�V�����ށA����ɂ͌��ޗp�̒f�M�ނƂ��āA�����̐g�̉��ɑ������鍇�������q�ɂȂ�܂��B�L�@���w�I�ɂ́A�|���E���^���̎卽�Ɋ܂܂��E���^�������́A�������̒Ⴂ����ȉ��w�����ɕ��ނ���邱�Ƃ���A���p�I�ȕ�����@���Ȃ��̂�����ł��B

����A���B�ł̓G���h�E�I�u�E���C�t�E�r�[�N���Ǘ��Ɋւ���K��������i�߂Ă���A�����Ԃ̃V�[�g�Ɋ܂܂��|���E���^���̃��T�C�N�������H�ł��Ȃ���A���㉢�B�ŐV�Ԃ�̔����邱�Ƃ�����ɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A�p�v���X�`�b�N�͊����݂̂Ȃ炸�A�f�Ր푈�̉Ύ�ɂ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B����ɁA�ߔN���p���g�債�Ă���f�M�ޗ����̃|���E���^���Ɋւ��ẮA����̌��đւ����ɂ���đ�ʂɔp������邱�Ƃ��\�z����邱�Ƃ���A�K�ȃ��T�C�N����@�̑����m�����K�v�s���ł��B

�{�����ł́A�G�}�ɂ���Đ��f�K�X���܂Ƃ���p�v���X�`�b�N�̕�����ڎw���܂����A�G�}�ɂ��J���{�j����̐��f�������́A���É���w�̖�˗ǎ��搶��2001�N�Ƀm�[�x�����w�܂���܂��ꂽ���Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɁA���{�̗L�@���w�̍v������Ȃ錤������̈�ł��B����܂œ��{�Ŕ|���Ă����Z�p���p�����A�V���Ȕ��z�ŗL�@���w�̖�������ɒ��킷�鐸�_��Y��邱�ƂȂ��A��b�����Ɣp�v���X�`�b�N�������Ƃ������p�����Ɏ��g��ł܂���܂��̂ŁA�F���܂̉��������x���Ƃ��w��������܂��悤�A��낵�����肢�\���グ�܂��B

�s�s�E��ʕ���

��������w

�@���o �� ��

���̂��т͑q�c������ɂ��̑����������܂��āA���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

���݁A���{�̓s�s�E��ʕ���͏]���̑O�傫���h�炢�ł���ƌ����Ă��܂��B����1990�N���܂�ŁA���w���̍��͓��{�̐l����1��2,800���l�ł���Ƌ����܂������A���̎q�ǂ������́A���{�̐l����1��2,400���l�Ƌ�����Ă��܂��B����ɁA2100�N�ɂ́A���̔�����6,000���l�܂Ō�������Ɛ��v����Ă���A2050�N�܂łɂǂ̂悤�Ȏ����\�Ȗ�����`���邩�ǂ������A���{�̑傫�ȃ^�[�j���O�|�C���g�ɂȂ�Ǝw�E����Ă��܂��B2050�N�́A���{�̃^�[�j���O�|�C���g�ɂȂ�Ɠ����ɁA�����܂ߑ����̂����ɗ�Ȃ���Ă�����̌����҂̊F���܂ɂƂ��Ă��A�����̃L�����A�A�����҂Ƃ��ẴL�����A���I�Ղ��}����ߖڂ̔N�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�l�������s�s�Ɋւ��錤���́A���E���ł̓h�C�c�̋����h�C�c�̃G���A�ł�������A�A�����J�̃��X�g�x���g�̂ق��Ō�������Ă��āA������V�������L���O�V�e�B�[�Y�����ƌ����Ă��܂��B���{�̃V�������L���O�V�e�B�[�Y�������i��ł���Ƃ���ł͂���܂����A���{�̐l�������Ƃ����̂́A���q����ɔ������Ȃ�s�t�Ȑl�������ƌ����Ă���A�����ɂ͐��E�ɗނ��Ȃ��A���E���̐������Ď҂����{�̓����ɒ��ڂ��Ă���Ƃ���ł��B

�����֊�]��a���V�i���I��`���邩�ǂ����A�����ł��邩�ǂ����́A�܂��Ɍ��݂�S������ꌤ���҂���ォ��p�����d�v�ȃo�g���ł���A�����̎g���ł���ƍl���Ă��܂��B

���̐�啪��ł���s�s�v��ł́A�Z��n�̗ތ^�ɉ����Đl�������̑�̂�������قȂ�ƌ����Ă��܂��B���ł��������ڂ��Ă���̂��A��s�s���ɑ������n���Ă���x�O�Z��n�A������j���[�^�E���ł��B���y��ʏȂ̒����ɂ��A���{�̒���2,000�ȏ�̃j���[�^�E��������ƌ����Ă���A�����ł͗����l���͂��Ȃ菭�Ȃ�����ŁA���݂��Z�܂��ɂȂ��Ă���c��̐���̕�����Ăɍ�����邱�ƂŁA���قȐl���s���~�b�h���`�����Ă��܂��B�������A����͓��قȌ`�ł͂Ȃ��A���{��10�N��̐l���s���~�b�h�������ƌ����Ă��܂��B���̂悤�ȃj���[�^�E���ɖl���g�����܂������Ƃ����o�܂�����܂����A�����ɗ�Ȃ���Ă���搶���A���̊F���܂ɂ��A���̂悤�ȃj���[�^�E���Ő��܂�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�I�[���h�j���[�^�E���̃I�[���h�Ƃ������t�������悤�ɁA�����ɕ�炷�Z����s���̕��A���Ԋ�Ƃ܂ł��������ɔߊϓI�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȃj���A���X���h���Ă���Ƃ������Ƃ��傫�Ȗ��ƂȂ��Ă��܂��B�������A���������������j���[�^�E���ɏZ�ސl�X���A�����Ɋ�]�����Ă�悤�ȏ�������`���K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ŁA�����f����r�W�������w���V�[�j���[�^�E���Ƃ������̂ł��B�w���V�[�j���[�^�E���A����͂����Ől���������č���҂���̒��ɂȂ����Ƃ��Ă��A�����ɕ�炷�l�X���S�g�Ƃ��Ɍ��N�ł���A���C�t�X�^�C�����ێ����Đ��������ƕ�点��悤�Ȓ��ł��B���ꂱ����������j���[�^�E���̂���ׂ��������ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̃��{�ł́A��ʂ�w���X�P�A�̕��삩��A���̃w���V�[�j���[�^�E���Ɋւ��錤�������Ă���Ƃ���ł����A���x���������������ƂɂȂ��������e�[�}�́A�s�s�v��̍����ł���Ȃ���A�������V�������L���O�V�e�B�[�Y�����ł͓���Ƃ���Ă���y�n���p�̓]���Ɋւ�����́A������A�[�o���g�����X�t�H�[���[�V�����Ɋւ��錤���e�[�}�ł��B���̌����e�[�}�̉\����F�߂Ă����������̂́A�Ƒn���Ɛ�쐫�d���Ă�������q�c������̗��O�����Ă����������ƍl���Ă���A�[�����ӂ��Ă��܂��B

���肪�Ƃ��������܂����B

���N�E�����

���Q��w

�@�V�� �� ��

���̂��т͑q�c������ɍ̑����������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

����A��\�Ƃ��Ă�����������@����A��ό��h�ɑ����Ă���܂��Ɠ����ɁA���ɐg�̈������܂�v���ł��܂��B�Ƃ����̂��A���͎��͐����Ȋw�̏o�g�ł͂Ȃ��āA���Ƃ��Ƃ͕����w���U���A���݂͍H�w�̋Z�p��p���Đ����Ȋw�ւ̉��p��ڎw���������s���Ă��܂��B���̂��߁A���̂悤�ȗZ���I�Ȍ������]�����ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�w�╪�������b�����̏d�v�����������̂ƍl���Ă���܂��āA���ɑ傫�ȗ�݂ƂȂ�܂����B

�܂��A����̍̑��҂ɂ͔��ɎႢ�搶��������������Ⴂ�܂��āA���L�������ΏۂƂ������̑q�c��������A��茤���҂̒�����x����M�d�ȋ@��ƂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ����߂Ď������܂����B

���̌����e�[�}�́A�u���C���[�W���O�ƌ�����̈�ł��B���̌u���C���[�W���O�Ƃ����̂́A�����Ȋw�̕��L������ŗ��p����Ă���Z�p�ɂȂ��Ă��܂��B�������݂̂Ȃ炸�A��`�q�̃V�[�N�G���T�[��Տ��f�f�ɂ����p����Ă�����̂ł��B�܂��ߔN�ł́A��ԃI�~�b�N�X�Ƃ����Z�p�����ɔ��W���Ă���܂��āA��`�q��͂�^���p�N���̉����Ƃ����Ƃ���ɂ����p����āA�����Ȋw�����ڍׂɑ�����Ƃ������Ƃ��\�ƂȂ��Ă��܂��B

����A�q�c������ɍ̑����������������ł́A�u���Ό��������Ƃ������̂̊J����i�߂܂��B�[�I�Ɍ����܂��ƁA���̌������͒��𑜌������ƌ����錰�����̈��ł���A�]���̌��w�������̕���\���āA���\����S�i�m���[�g���X�P�[���̔��\�����ώ@���邱�Ƃ��ł��܂��B�{�����ł́A���ɋ�ԕ���\�ɉ����܂��āA���ԕ���\�ւ̋Z�p�Ƃ������̂ɒ��ڂ��āA����W�����āA�^���p�N���̍\���⓮�ԂƂ��������̂����ڍׂɉ�͂���Ƃ������Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��܂��B

���́A�H�w�Ɛ����Ȋw�̊Ԃɂ��闧��Ƃ��Č������s���Ă��܂��B������������ł��邩�炱���A���̗�����̊Ԃɂ���M���b�v�Ƃ������̂����������邱�Ƃ�����܂��B

���ۂɁA�����Ȋw�̌����҂Ƌ����Ŋώ@�������s�����ŁA����܂łɂȂ�����\��B�����x�Ɋ��������Ƃ�����������ŁA�����x�ȋZ�p�������Ă��g�����Ȃ��Ȃ���A�ǂ����p���������������Ȃ��Ƃ������ۑ���悭���ɂ��܂��B�����Ȋw�����҂����f���炵���T���v��������n���A�v���Z�p�̐���ɂ���ď\���ɐ�������Ă��Ȃ��Ƃ��������ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃ�����܂����B���̂悤�ȉۑ�ɑ��āA���͐�[�Z�p����������Ő�������`�ɂ���Ƃ������Ƃ��ӎ����āA��������i�߂Ă��܂��B

�V�����Z�p��P�ɊJ�����邾���ł͂Ȃ��āA��������ۂ̐����Ȋw�����ɐ�������`�Œ��A�����҂���莩�R�Ɏg������𐮂��邱�Ƃ��d�v���ƍl���Ă��܂��B�{�����������Ȋw����̔��W�ɏ����ł��v���ł���ƍl���Ă��܂��B�����āA�q�c������̂��x����ƂɁA���㐸��t�w�͂��A�Љ�ɍv�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

�������q��ȑ�w

�@���� ��q ��

���̂��т͑�56��q�c������ɍ̑����������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

���͌��݁A������I������Â����鐶���ϗ��ɂ��Č������Ă��܂��B�����A�Ȋw�Z�p�̐i���ɂ���āA�l�X�̂���Ȃ鉄�����\�ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B�������A���́u�����v�Ƃ������t�́A�Ȋw�Z�p�̐i�������}����Ӗ������ł͂Ȃ��A�s���R�Ŕ�����ׂ����̂ł���Ƃ����悤�ȈӖ��ŗp�����邱�Ƃ������Ȃ��Ă��邩�Ǝv���܂��B

�������A���̂悤�ȃl�K�e�B�u�ȈӖ������Ől�X���u�����v�ƌĂԎ��A���̉Ȋw�Z�p�͋�̓I�ɂǂ̂悤�ȋZ�p�̂��Ƃ��w���A���ꂪ�����ł���̂������łȂ��̂��́A��̓I�ɂǂ̂悤�ȉ��l��ɂ���ċ�ʂ���Ă���̂��A���͖��炩�ɂ���Ă��܂���B

�����ŁA�̑����������������ł́A�u�����v�ƌĂ��Ȋw�Z�p�̋�̓I���e�ƁA�������u�����v�ƌĂԂ��̐l�X�̎v�l�̊�ՂƂȂ��Ă��鉿�l���𖾂��邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B

���̌������e���ȒP�ɂ��Љ�܂��ƁA�u�����v������e��̌����A�܂��w����ϗ��w�̕��������ł͂Ȃ��A�Ȃǂ̕��L�����������āA��������l�X���u�����v�ƔF�������̓I�ȉȊw�Z�p�̓��e���s�b�N�A�b�v���܂��B�����͐l�H�ċz��A�l�H���͑��u�A�l�H�h�{�f�o�C�X�A���w�Ö@�A�e����ː����ÁA�e���Ã��j�^�����O���u�Ȃǂ��l�����܂��B���������ۂɎg�p����Ɏ��鎾�������łȂ��A�������g�p���邱�Ƃ��\�ɂȂ��ÃV�X�e���̎d�g�݂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��ɂ��Ă��܂т炩�ɂ��܂��B

���̏�ŁA�����̉Ȋw�Z�p�ɂ��āA�l�X���Ȃ�������u�����v�ƔF������̂��A���Ɂu�~���v��u���Áv�Ƃ������t�Ƃ̈Ⴂ�ɒ��ӂ��Ȃ���A�l�X�̎v�l�̊�ՂƂȂ��Ă��鉿�l��T�����A�ᔻ�I�l�@��i�߂�Ƃ������̂悤�Ȍ��������Ă��܂��B

�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�����������ڂɐG���u�����v�Ƃ������t�́A�����̉����ł���Ƃ��A���ʂȉ����ł���Ƃ��A�l�K�e�B�u�ȈӖ������ŗp�����邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�������A���͂��Ƃ��ƊŌ�t�ł���A�Ō�w����҂ł��̂ŁA��Â̖ړI�ł���͂��̂��́u�����v�Ƃ������t���A���̂悤�ȃl�K�e�B�u�ȃj���A���X�ŗp�����邱�Ƃɏ�ɋ^��������Ă��܂����B

�q�c������̐l���E�Љ�Ȋw����̏�������́A�Ȋw�Z�p�̐i���������炷�Љ�̕ϗe�A���̔w�i�ɐ��ޕ����I�ȏ�����l���E�Љ�Ȋw�̎��_����ǂ݉����A�Ȋw�Z�p�̔��W�̈Ӗ��≿�l�ƁA�Љ�̂������T�����錤���Ƃ���܂��B

���̊ϓ_����A�̑������������������A�u�����v�Ƃ������t�����镡���I������ǂ݉����A�����邱�Ƃ��x����Ȋw�Z�p�A���Ȃ킿�P�A�̋Z�p���m��ł���悤�ȎЉ�ւ̔g�y���ʂ������炷���Ƃ����҂��Ă���A���̂��߂ɂ��̏���������p���Č�����i�������Ă��������ł��B

���̂悤�Ȋi���������j���錤��������ł�����A���N�x�A���ɂ܂����ɑ����̐\���҂������Ǝf���Ă��܂��B����A�c�O�Ȃ���̑�����Ȃ����������҂̊F���܂�����Ƃ������Ƃ����ɓ��܂��āA�I�l�ψ��̐搶���̂���J�Ɗ��҂ɉ����邽�߂ɂ����i���Ă܂��鏊���ł��B

���掮�ɑ����āA�����ɂČ������Ԃ��I������̎҂ɂ�錤������J�Â��A��\��4���Ɍ������ʂ\���������܂����B

|

|

| ���\1�F�G�l���M�[�E������

�����No.1527�i�������j�iPDF�`���A783k�o�C�g�j |

���\2�F�s�s�E��ʕ���

�����No.1493�i�������j�iPDF�`���A694k�o�C�g�j |

|---|

|

|

| ���\3�F���N�E�����

�����No.1556�i�������j�iPDF�`���A635k�o�C�g�j |

���\4�F�l���E�Љ�Ȋw��������

�����No.1566�i�������j�iPDF�`���A474k�o�C�g�j |

|---|

���掮�E��������͉����ڂ����e����s���܂����B��Ȃ̊F�l�ɂ͘a�₩�ȕ��͋C�̒��A�������ȂǂŌ𗬂�[�߂Ă��������܂����B�������c�́A���̌𗬂��F�l�̌����̍X�Ȃ锭�W�ɂȂ��邱�Ƃ�����Ă��܂��B

���e�� �q�c������I�l�ψ� ���{���Y�� ���t�̂�����

���e�� ���̗l�q

���v���c�@�l �������c�u�q�c������v������

��100-8220 �����s���c��ۂ̓�1-6-1

�d�b 03-5221-6677