貧困の連鎖と教育支援

NPO 法人キッズドア 理事長

渡辺 由美子 氏

講演録 4

NPO 法人キッズドア 理事長

渡辺 由美子 氏

特定非営利活動法人キッズドアというNPOで、

低所得世帯の子どもたちの学習支援などを行っています。

その体験から、子どもの貧困と、私たちの活動などをお話ししたいと思います。

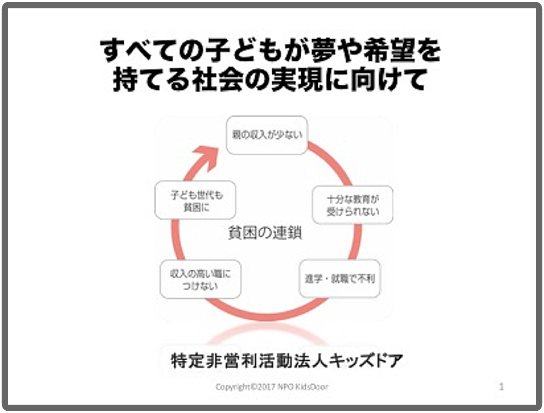

ここにあるのが「貧困の連鎖」で、日本の子どもの貧困の特徴を表しています。日本は、子育てと教育に非常にお金がかかる国で、親のお金(私費)が必要です。そのため、親の経済状態次第で子どもの将来が決まってしまうところがあります。親の収入が少ないと子どもは充分な教育が受けられず、進学や就職で不利になり、収入の高い職に就けない。それによって子どもの世代も貧困になってしまうという「貧困の連鎖」が起こります。この問題をどうにかしなければいけません。

では、貧困の現状はどうなのか。世界には1日1.9ドル以下で暮らす子どものいる国があります。食べることはおろか医療にもアクセスできないので、赤ちゃんのうちで死んでしまう率が非常に高い国です。こういう場合は「絶対的貧困」と呼び、もちろん支援が欠かせません。

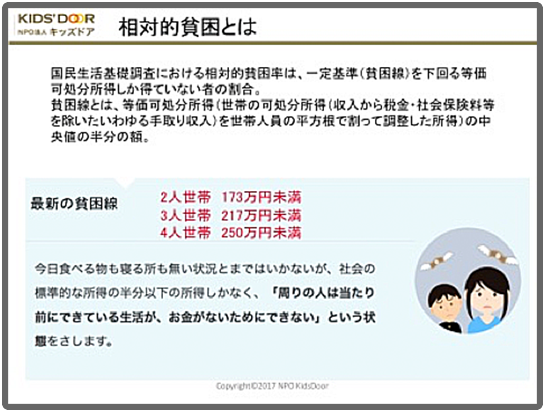

日本のような先進国の中にも貧困があり、「相対的貧困」という尺度で測ります。国民の所得を一番低い金額から高い金額まで並べ、中央値の金額を出し、その半分未満の所得で暮らす状態を「相対的貧困」としています。現在では、およそ日本の子どもの7人に1人が、そういう貧困状況にあるということが分かっています。

さらに、1人親家庭の子どもの貧困率が非常に高いことも課題です。その数は50.8%、1人親家庭の子どもの2人に1人は貧困ということになります。これはOECD加盟国の中で最悪の数字です。

では貧困のラインはどのあたりかというと、これは「貧困線」という尺度があり、2人世帯で173万円、3人世帯で217万円、4人世帯で250万円未満です。みなさん、この金額以下の所得で暮らしています。私たちが母子家庭のお母さまに年間の所得を聞くと、年収で150万円、120万円といった場合が結構あります。その金額でアパートを借りて子どもを育てているわけです。