講演録 4 貧困の連鎖と教育支援

貧困の連鎖を断ち切るには、教育です。

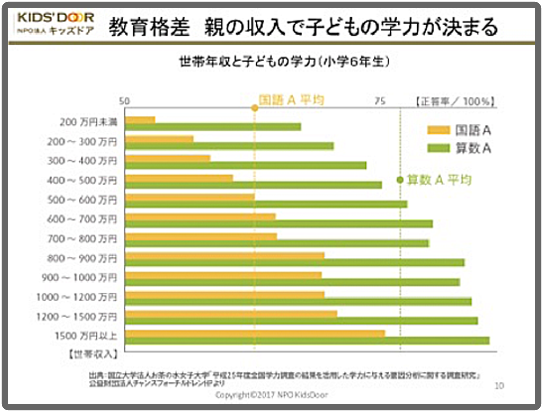

親の収入で子どもの学力が決まってしまうという、教育格差の問題もあります。このグラフは日本の教育格差を表しているものとしてよく見られますが、学力テストの結果と親の収入が見事に比例しています。年収の高い親に、知能指数の高い子ばかり生まれるわけではないので、教育にお金を掛けられるか否かが学力に影響を与えてしまうということなのです。

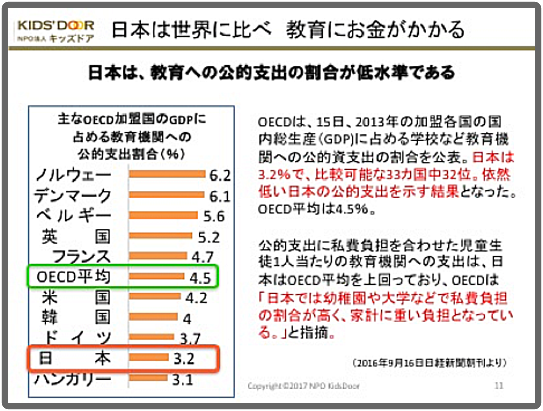

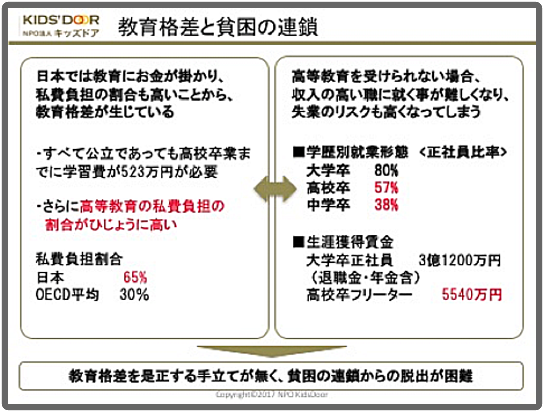

貧困がどうして教育に影響をおよぼしているかというと、日本の国が教育に投じている予算の少なさだといわれています。グラフは、OECD加盟国が教育機関に対して税金をどれだけ使っているかをGNP比で示したもので、日本は下から2番目。実は日本はこのあたりのポジションでいつも最下位争いをしていて、ノルウェーやデンマークなど上位の国とは開きがあります。

子どもを大学に行かせる場合、日本では教育費のかなりの部分を親が出さなければなりません。教育にお金がかかるわけです。ではどんな人が稼げるかというと、やっぱり高学歴のかたの方が収入が高く、安定した職業に就けるわけです。離婚をして母子家庭になったとき、お母さんの収入が少なくなり、どんなに頑張っても金銭的な面から子どもに充分な教育を与えられないという状況が生まれているのだと思います。

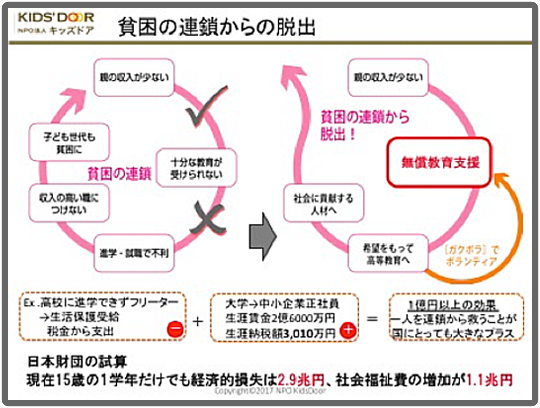

これまでご説明した状況を、私たちは何とかして変えたい。貧困の連鎖を断ち切りたい。そこで行っているのが無料の学習会です。おかげさまで、非常に上手くいっています。

メリットとしては、まず子どもたちが明るくなり、それに従いお母さんも元気になります。高校にも進学するようになるので、フリーターになったり、反社会的勢力に行ってしまうといった社会的なリスクも減らすことができます。また、こうした状況に対応するための税金の投入を抑えることにもつながります。さらに勉強の楽しさを知って成長し、ちゃんとした職に就くことができれば、その子どもたちはやがて税金を納めてくれるようになります。日本財団の試算によれば、子どもたちに学習支援などを行わずに放置しておくと15歳1学年だけでも2.9兆円の損失と1.1兆円の社会福祉費の負担増加があり、合わせると約4兆円ものロスが生まれるそうです。これが減らせるわけです。

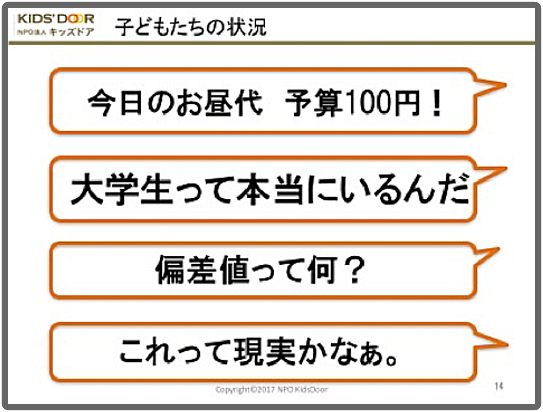

私たちの学習会に来ている子どもたちの状況について、キーワードをもとにご説明します。

「今日のお昼代、予算100円」

学習会は小学生から高校生を対象に無料で週に1回、日曜日などに行っています。高校受験のサポートを行う学習会では朝から晩までずっと勉強することになるので、お昼ごはんが必要になるわけです。そのとき、お昼ごはん代として100円しか持ってこなかった子どもがいました。お母さんは日曜日も働いていて忙しくてお弁当が作れない、お金もないのでこの金額になってしまったようです。100円では駄菓子程度しか食べられず、おなかが減って午後の勉強にも集中できません。そこで最近は学習会でおやつや軽食を出したりするようになりました。

「大学生って本当にいるんだ」

学習会では、大学生のボランティアが子どもたちに勉強を教えています。ある日、子どもたちに大学生を紹介したところ、その中の子どもが思わずつぶやいたのがこの一言です。その子は、生まれて初めて大学に通っている人に会ったのですね。当然、自分の親御さんも大学に行っていないし、自分の周りにもいない。大学生って、アイドルとかプロスポーツ選手とかと同じような距離感だったけれども、会ってみたらあんまり自分と変わらない。こういう人が大学生だったら、自分も勉強したら大学というところに行けるのかな、といった気持ちがわいてきます。それまで非常に狭い世界にいて、なかなか外の世界の自分の可能性に気がつかない。だから、子どもには夢がないのです。「将来何になりたい?」「どういう夢があるの?」と聞いても「働きたくない」「大変そう」と尻込みしてしまいがちなのですが、そうならないよう、まずモチベーションを持たせてあげることも大切だと感じています。

「偏差値って何?」

高校受験の際、公立の中学校だけに通っていると、実は自分の偏差値さえも分からないことも起こります。そもそも「偏差値」ということすら分からない子どももいます。公立中学校では今、外部テストはやらないので、塾に通っていないとこうした情報に触れることもなくなってしまいます。

「これって現実かなぁ」

これは学習会ではなく、私たちが活動を行っている母子生活支援施設での話です。ちょうど12月だったので、その施設でクリスマス会をしようと、ケーキやお菓子、ジュースを用意して、手作りのクリスマスリースを飾り、みんなで歌をうたっていました。そうしたら小学校低学年と幼稚園の姉妹のお姉ちゃんの方が「これって現実かなぁ」ってつぶやいたんです。スタッフが聞いたところ、お母さんがDV被害でずっと逃げ回っていて、それでこの施設に入ってきたのですが、それまでその子はお誕生日会とかクリスマス会とかは1回もやったことがなかった。初めてそれを体験して、あまりにも今までの生活と違い過ぎて、「これって現実かな」と思ってしまったそうです。そういう子どもも日本にはいるのです。

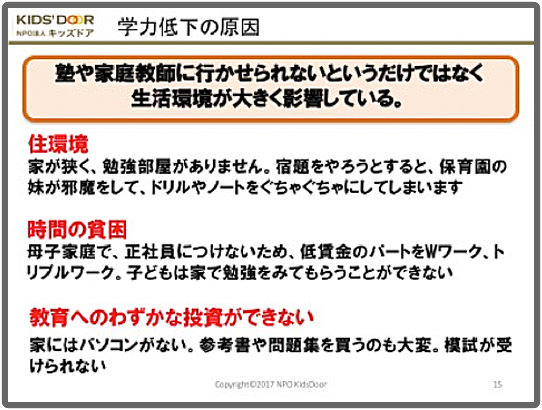

なぜ学力が下がってしまうのか。お金がなくても自分で勉強すればいいじゃないかと、よく言われます。でも、中室先生のお話にもありましたが、低所得家庭の子どもたちは努力をすることが少ないのですね。なぜ努力ができなくなってしまうかというと、子どもたちを取りまく生活環境や文化環境とかが非常に大きく関係しています。

例えば、家が本当に狭いのです。収入が少なくて借りられる部屋は限られるので。もちろん、子どもの勉強部屋はないですし、勉強机がない子もいっぱいいます。家で勉強しようと思うと、唯一、ご飯を食べるテーブルになりますが、そこにはテレビがあってほかの家族もいたりして集中できない。学習会に来ていた子どもで、お盆で勉強したという例もあります。お盆の上に参考書やノートを開いてヘッドホンをして音をシャットアウトして勉強したそうです。

それから、時間の貧困の問題です。お母さんたちは朝昼夜と働いています。パートの仕事1つでは充分に稼げないので、ダブルワーク、トリプルワークが普通です。朝、子どもを送り出してから1つめの仕事に行って、5時とかに終わって急いで帰ってきて、子どもにご飯を食べさせると、今度2個めの仕事に行くわけです。居酒屋に行ったりとか、コンビニに行ったりとか。そんな生活をしていたら、子どもの勉強を見てあげることがまったくできない。子どもは、勉強が分からなくなったところで、学力が止まってしまう。だからかけ算の九九ができないままで中学3年になってしまったりするわけです。

あと、本当にお金がありません。学習会で使う問題集や参考書は、千円ぐらいですけども、買ってもらえるかどうか私たちはいつも心配です。やっぱり無理そうだからと、手作りの無料プリントにすることもあります。高校の受験料を自分のお年玉で納める子どももいます。