講演録 4 貧困の連鎖と教育支援

1人親世帯のお母さんの8割が働いている。それでも貧困。

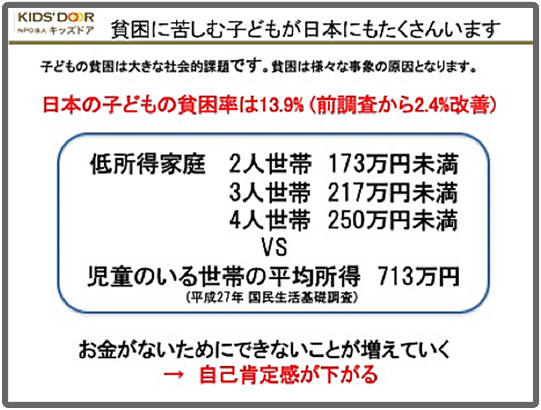

先ほどの親野先生の講演で「自己肯定感」に関するお話がありましたが、日本の低所得の子どもたちは自己肯定感が非常に低いことが多いのです。児童のいる世帯の平均所得は713万円で、低所得家庭と大きな差があるわけです。そうなると、低所得家庭の子どもは、普通の人ができることがどんどんできなくなってしまうのですね。新しいゲームが出て、「よし!今度みんなであれを買ってやろう」というとき、一般的な所得の家庭の子どもはみんな買えるけれど、低所得家庭の子どもの中には買えない場合も出てくる。「なんだ、おまえ持ってないの?」「つまんない」とか、その子ども本人が悪いわけではないのですけれども、お金がないがために「ダメだな」と言われてしまう。そういうことが続いていくので、お金がないことはダメなことだと思ってしまう。本来的には、お金のあるなしと人間性の善し悪しや幸福度は関係ないはずなのに。なんとなく今の社会では、お金がないとダメな人で幸せではないとなってしまって、自分はダメなんだと思ってしまう。これは、日本の大きな課題だと思います。

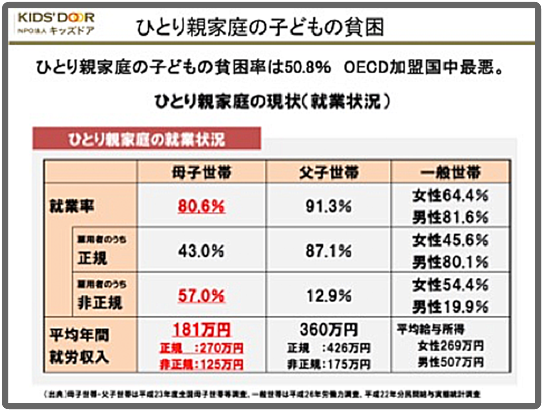

日本の1人親家庭、特に母子家庭の課題は、就業率は高くても収入が低いということです。母子家庭では8割のかたが働いています。残りの2割のかたも、私が知る限りでは、働きたくない人なんていません。働き過ぎて体を悪くしてしまったとか、離婚のときの精神的ストレスでメンタルの調子が悪いとか、障がいのあるお子さんがいらっしゃるとか、両親の介護とかがあって、働きたくても働けない人たちなのです。

ただ、働いているかたでも正規雇用が43%、非正規雇用が57%と、働いていてもパートなど不安定な就労状態のかたが多く、非正規雇用の就労収入も125万円しかありません。

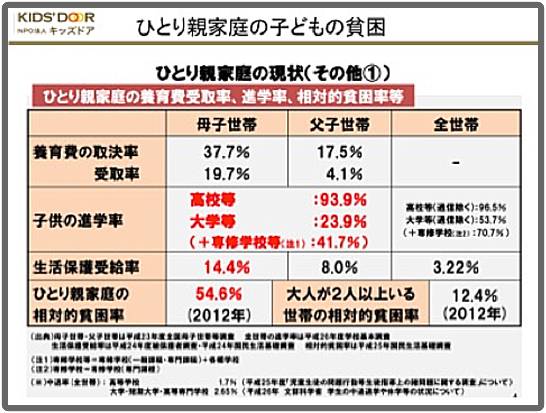

親の就労状況は、子どもの進学率に影響しています。例えば、高校進学率は1人親家庭でも93.9%ですが、大学進学率になると23.9%。全世帯では53.7%ですから、大学進学率に関して大きな差がでてしまっています。

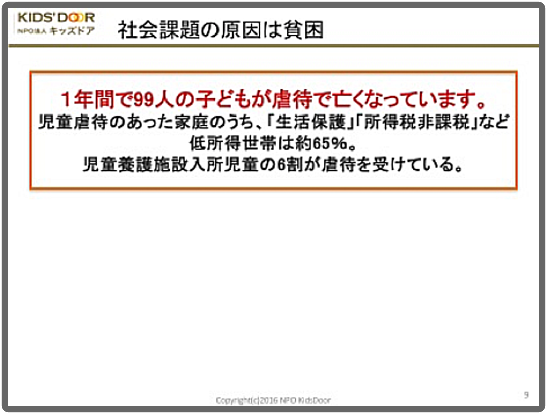

先ほど、守山先生の講演で非行のお話がありましたが、低所得と虐待や非行も関係が深いです。例えば親からの虐待で、ニュースなどで子どもの虐待死が大きな話題になりますが、それだけではありません。虐待死の一歩手前で暮らしている子どももいっぱいます。児童養護施設も、両親とも亡くなって入所する例は少なく、親から虐待を受けて入所する例が増えています。